《聊斋:兰若寺》海报在中国古典文学的电影改编中的地位

《聊斋志异》电影改编作品数量统计

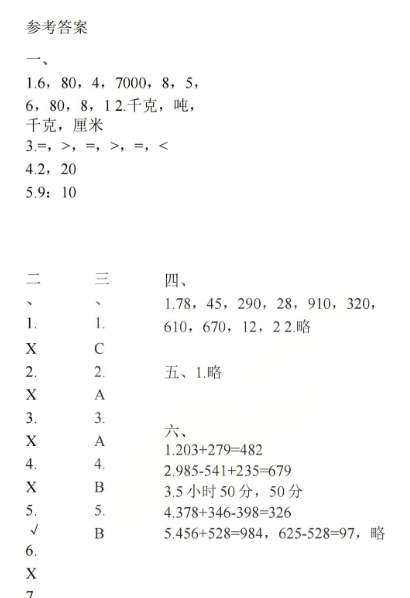

| 年份 | 改编作品名称 | 原著章节 |

|---|---|---|

| 1922 | 清虚梦 | 崂山道士 |

| – | – | – |

| – | – | – |

说明

改编作品的重要性

《聊斋:兰若寺》电影改编与文化价值分析

:聊斋电影改编模式对比

| 类别 | 主要特征 | 代表作品 | 相关分析 |

|---|---|---|---|

| 移植式改编(形神兼备) | 忠于原著,影像化再现经典 | 《清虚梦》(1922)、《画皮》(1966) | 力求最大程度上保留原著结构与情节,如《聊斋:兰若寺》对5个故事的整合呈现 |

| 注释式改编(得意忘形) | 保留角色与核心情节,颠覆重构原著 | 《神探蒲松龄》(2019) | 成龙饰演的蒲松龄成为故事亲历者,与原作设定形成差异 |

| 近似式改编(貌合神离) | 保留部分角色与情节,彻底颠覆原著 | 《聊斋先生》(1998) | 仅保留主要角色,对原著进行彻底重构,如《聊斋:兰若寺》对《聂小倩》的民国背景改编 |

分析

聊斋经典的电影化呈现

追光动画的《聊斋:兰若寺》延续了其一贯的将传统文化与现代审美结合的创作理念。电影以《长安三万里》的成功为铺垫,作为“新文化”系列的第二部作品,试图在展现聊斋故事的同时,实现主题与形式的突破。影片选取了《聂小倩》《画皮》《鲁公女》等知名篇目,并原创性地结合《崂山道士》和《种梨》的故事,通过蒲松龄这一角色的串联,呈现出“见贪心”“见真心”等多元主题。

蒲松龄角色的创新运用

蒲松龄在剧情中作为“故事引路人”和“评判者”的角色设计,与其他聊斋电影中的类似用法形成呼应。影片通过蒲松龄的旁白与对话,点明主旨,这一设置既延续了传统模式,又通过现代叙事方式增强了互动性。主创团队明确表示要“展现丰富多彩的聊斋世界”,体现中华文化的核心价值观,这种创作宗旨决定了影片在改编上的谨慎与创新。

《聊斋:兰若寺》作为中国首部登陆大银幕的菁彩Vivid影片,采用全流程云渲染技术,延续了《长安三万里》的影像策略。影片在场景选择与道具设计中充满创意,如以兰若寺为多个故事共用空间坐标,以古树与深井作为叙事核心空间。视觉呈现上,如《画皮》的宋画风格和《鲁公女》的黄泉世界设计,均体现了追光动画的高艺术水准。

改编引发的思考

影片的“拼盘式叙事”引发了关于改编策略的争议。由于聊斋故事时间背景各异,这种整合方式虽有整体把握的意图,但也可能导致故事割裂感和风格混乱。然而,这正是主创团队试图平衡传统与现代、满足不同观众需求的体现。

影片的“拼盘式叙事”引发了关于改编策略的争议。由于聊斋故事时间背景各异,这种整合方式虽有整体把握的意图,但也可能导致故事割裂感和风格混乱。然而,这正是主创团队试图平衡传统与现代、满足不同观众需求的体现。

文化价值与未来展望

《聊斋:兰若寺》的改编不仅是对经典文学的有效致敬,更为中华优秀传统文化的现代表达提供了新途径。追光动画的用心值得肯定,中国经典文学的未来也需要更多新生代创作者的助力,使其不断焕发新生。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END