文 |林时砚

编辑 | 林时砚

哈喽,大家好,小林哥这篇社会评论分析中国第十五届全国运动会在广州奥体中心盛大启幕,这场开幕式可谓“打磨到极致”,经历了五次的全流程彩排,只为惊艳亮相,这无数令人震撼的精彩节目背后是中国文化的底气!

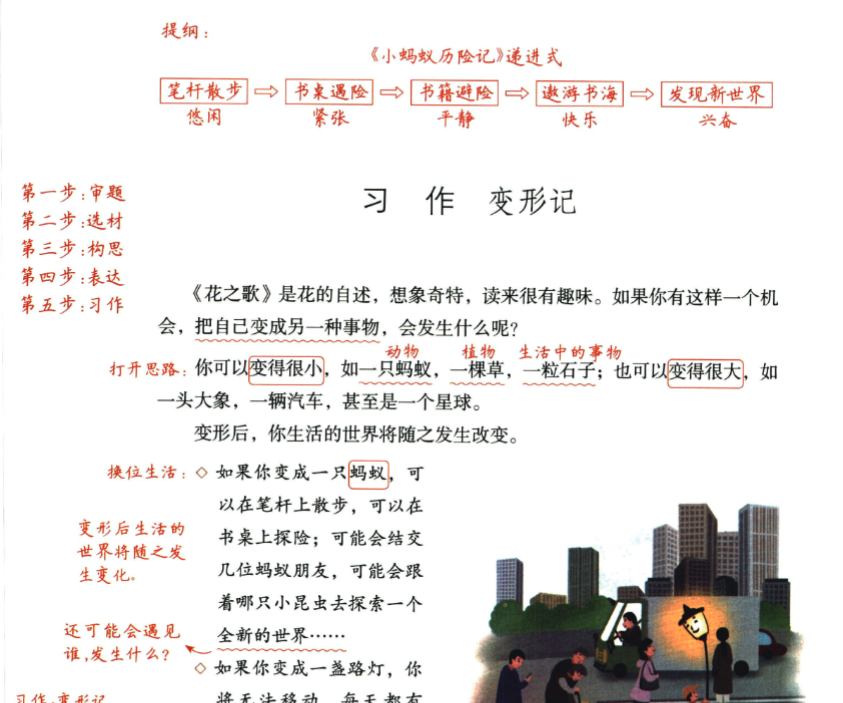

科技织活千年符号

论开幕式的惊艳程度,中国向来没让人失望过,那些火遍全网的文化元素,往往藏着传统与现代的精妙碰撞,全运会上那条金光灿灿的巨型鳌鱼,就把这种碰撞玩到了极致。

当时屏幕前的观众几乎都看呆了,二三十米长的巨鳌在空中游弋,鳞片还能随光影变色,不少人直喊“这AI特效太牛了”,谁能想到,这压根不是虚拟影像,是实打实的实物道具。

它用超轻的碳纤维材料做骨架,128片鳞片都能独立调节,龙须鱼鳍在风里飘得特别自然,5000平方米的环形水木投影打过来,真就像神话里的神兽从画里游出来了。

操控这大家伙的是20名佛山武术学员,他们藏在隐形轨道后,凭着武术功底模拟出生物游弋的姿态,尾巴甩动的弧度、身体转弯的节奏,都透着灵动劲儿,完全不像机械道具。

鳌鱼在岭南可是老熟人,屋顶上、祠堂里都有它的身影,守家宅、送吉祥是老辈人的念想,这次把非遗手艺和科技结合,“独占鳌头”的老祝福,有了最时髦的表达,就像广州十三行博物馆用游戏激活海上丝路文化,传统这么玩才够潮。

指尖凝住时光匠心

有些手艺没法靠机器帮忙,全凭匠人一双手、一颗心,鬼工球就是这样的活,远看是个圆疙瘩,近看能让人大气都不敢喘——一层套一层,每层都有镂空花纹,还能自由转。

做这东西得先跟工具较劲,每层球的大小厚度都不一样,市面上买不到现成工具,想开工得先自己打百十来把刀。整块象牙磨成圆球只是开头,往里雕刻才是真考验。

浅表层还能用镜子照照,刻到深处就只能凭感觉“盲雕”。手一抖、刀一偏,几年的功夫就全白费,宋朝时最多雕3层,晚清匠人练到20多层,这手艺是代代传下来的真功夫。

1915年巴拿马博览会上,广州大师翁昭带25层鬼工球参展,日本匠人掏出30层的,当时不少人替他捏把汗,翁昭不急不慌,提议把两个球丢进沸水,结果日本的当场散架——原来是胶水粘的。

中国鬼工球这下彻底出名了,现在翁氏后人能雕到62层,这小小的球里,装的是中国人的匠心,苏绣更是把这种匠心绣到了极致,中韩大师同场竞技,高下立判。

韩国刺绣看着花哨,成品却没灵气,苏绣不一样,连青铜器上的锈迹都能绣出来,为了还原青铜质感,要备上千种颜色的线,还得把蚕丝劈成1/128那么细,比头发丝还软。

双面异色绣早就是国礼常客,猫戏螳螂图送过不少外国领导人,更绝的是双面三异绣,两个绣娘在缎子两边开工,一根针绣出两样东西,金丝猴和长毛狗,眼神都透着活气。

鼻烟壶内画更是“逆天操作”,黄豆大的壶口,要伸笔进去反向作画,玛瑙或水晶得整块磨成壶,内壁用铁砂打毛,画笔头能随意弯,没个三年反画功底,连简单的山水都画不成。

美学新生守好尊严

中式美学藏在建筑里,也藏在骨子里,日本人把唐代建筑当宝贝,德国人专研榫卯,这些老手艺里的智慧,越品越有味道,北京四合院的屋顶都往院里斜,不是设计失误。

这叫“四水归堂”,下雨时雨水顺着屋檐流进院子,老辈人说这是“四方来财”,故宫更厉害,没用一根钉子,在地震带上站了几百年,随便走一圈都能感受到那种厚重。

2013年有位东北大爷去故宫,想走午门中间的门洞,工作人员说那是给外宾留的,大爷只好蔫蔫地走了侧门,这一幕被时任院长单霁翔看到,心里特别不是滋味。

他见过不少这样的游客,西北来的老人揣着馍、带着水壶,在台阶上啃两口就接着逛,一辈子可能就来一次,要是连正门都走不了,得多遗憾,他打定主意要改这个规矩。

法国总统奥朗德来访时,车队想直接开进故宫,单霁翔硬气地关了午门,说“请他们走路进来”,所有人都捏把汗,没想到奥朗德看到巍峨的宫门,反而肃然起敬。

从那以后,不管谁来都得在午门外下车,81岁的印度总理辛格也不例外,单霁翔在任7年,走遍故宫9000多间房,把开放区域从30%扩到80%,还解决了游客如厕难的问题。

资金短缺曾是大难题,门票收入要上缴,故宫得自己想办法,马化腾点醒他“故宫是个大IP”,于是文创产品火了,2023年文创销售额突破15亿,年轻人占了七成多。

从鳌鱼的科技范儿到鬼工球的老手艺,从故宫的尊严到文创的热闹,这些文化瑰宝从来都不是老古董,它们在匠人的手里传承,在年轻人的心里扎根,这就是中国文化最硬的底气。

看现在,苏绣传承人开着直播教针法,鼻烟壶内画成了短视频热门话题,不少00后主动拜师学榫卯,老手艺正以新模样圈粉无数。

故宫的数字文物库更藏着大文章,10万件文物高清影像开放共享,让设计师、学生随时能汲取灵感,那些年销过亿的文创,那些百万观众参与的数字展览,都在说明传统文化从不是陈列品。

只要我们好好守着、用心传着,让指尖的温度碰得上科技的光芒,这些承载千年智慧的瑰宝,就会在时光里一直鲜活,成为每个中国人心底最踏实的文化自信。