网帖曝光高校教授涉嫌高消费及学术腐败

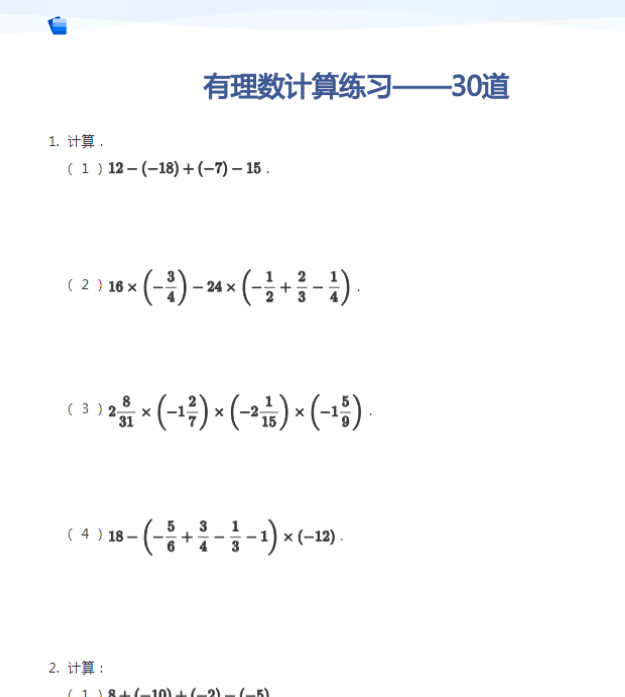

涉案细节摘要表

| 序号 | 涉案 | 关键词 |

|---|---|---|

| 1 | 两顿饭消费五万余元 | 高消费、涉嫌不当消费 |

| 2 | 买单疑似未取学籍博士生 | 女博士生、权力寻租 |

| 3 | 博士名额暗标百万 | 暗箱操作、中介律师 |

| 4 | 疑似曾实名举报律师中介 | 实名举报、学术腐败 |

| 5 | 暧昧往来描述为交易 | 权力交换、学术前途抵押 |

| 6 | 未指名道姓却指向明确 | 网帖指控、高校教师 |

详细列举

网帖指称某名校法学教授存在两顿饭消费五万余元的行为,其买单者疑似为尚未取得学籍的女博士生,此举被普遍质疑为权力寻租及相关利益输送行为。

帖子中提到部分博士名额存在暗标且金额高达百万人民币,更披露中介为此类操作者竟为一位曾遭遇实名举报的律师,进一步加剧公众对学术招生不透明问题的担忧。

网帖描述教授与在校女生的暧昧互动细节,并将其定性为通过权力换取年轻女性支持,以学术地位作为交易抵押的恶性循环,透露出浓厚的职场性与利用关系色彩。

具体操作此博士中介的律师,已有多次不当行为被实名举报的实名负面记录,提出质疑声音,强化对整个学术腐败链条的警示作用。

此次网帖从学术消费、招生腐败到职场关系违规三个维度展开,系统披露高校顶级学者可能涉及的三重负面行为。随着事件发酵,已推动主流媒体深度介入联合调查,公众对此类涉嫌知识领域失德失范行为的回应呈现高涨态势。

象牙塔里的权力交易:五万元与博士名额的暗流涌动

| 涉事行为 | 描述 | 关键点 |

|---|---|---|

| 转账记录 | 五万元用于餐费、松露、龙虾、红酒等 | 对普通学生代表重大经济负担 |

| 聊天记录 | 教授深夜暧昧微信 | 学生处于权力胁迫中 |

| 举报信息 | 核心证据齐全 | 辩白者少,舆论审判提前 |

| 学术潜质测试 | 学费与学术能力挂钩 | 学术殿堂变市场竞价场 |

| 博士名额买卖 | 一百万是否够 | 招生变成”权力套现” |

| 导师权力膨胀 | 失去制衡的权力 | 评审机制缺乏阳光运行 |

| 申诉渠道不畅 | 学生受害后求助困难 | 制度化解决机制缺失 |

| 补偿实例 | 所谓”教育投资” | 骨子里是权力交易 |

核心事件

象牙塔内的权力倾轧,暴露了学术共同体最黑暗的一面。五万元的背后不仅仅是物质享受,更是对学术伦理底线的公然践踏。当教授以学术权力作为交易筹码,研究生便陷入道德困境——拒绝则会遭打压,顺从又觉恶心。实验室被戏称为”微缩官场”,论文、项目分配转为权钱交易。

举报者提供的实证材料令人震惊:女生在未录取、未入籍情况下被迫接受请客,时间节点的高度吻合暗示贿赂涉及招生环节。博士名额的疑似买卖更是刺痛人心——律师父亲百万转账被称为”教育投资”,录取通知书沦为市场筹码,寒门的上升通道被金钱彻底堵死。

举报信息中,还曝出一位游走法律灰色地带的中间人深度参与其中,更显学术生态的腐化。遭遇胁迫的学生,在”请客消灾”与”恋爱包装”间委曲求全,学术逻辑被扭曲为”谁更会来事”的庸俗游戏。当潜规则公开化,后辈者不得不把扭曲当成常态。

北某大学作为百年学府,本该坚守”思想自由,兼容并包”的宗旨,却在少数人手中沦为权力交易的场所。院士数量、经费排名固然重要,但守护公平正义、庇护弱者的价值更为珍贵。现行制度不仅失灵——举报需网络发酵,舆论掀热潮方有回应,更暴露了监督机制的丫口火。

面对此类丑闻,公众不缺义愤,但更需要制度性反思:为何导师权力过大又缺乏制衡?招生评审能否阳光运行?校内申诉通道为何不畅?学术伦理委员会为何不敢担当?如果仅靠偶然爆料引发轰动的短期效应,而不建立长效机制,下一个受害者仍会默默承受。必须推进彻查、问责,同时系统性检视招生、经费、师生关系,将暗箱操作空间压缩到最小。高校应有的是独立精神和自由思想,而非官商勾结的买卖场。