95后也能担纲博士生导师:浙江大学哲学学院新师资引关注

| 点 | 描述 |

|---|---|

| 师资官宣 | 浙江大学哲学学院宣布2025年新师资名单 |

| 学者姓名 | 江佳凤、郭敬、洪峥怡 |

| 年龄特征 | 均为95后青年学者 |

| 教育背景 | 名校毕业 |

| 教学职务 | 担纲博士生导师 |

| 学术成果 | 在国内外高水平学术期刊发表多篇论文 |

| 科研项目 | 主持国家社科基金青年项目 |

| 学术著作 | 出版专著 |

| 成就斐然 | 年纪虽轻,但已在学术界取得显著成就 |

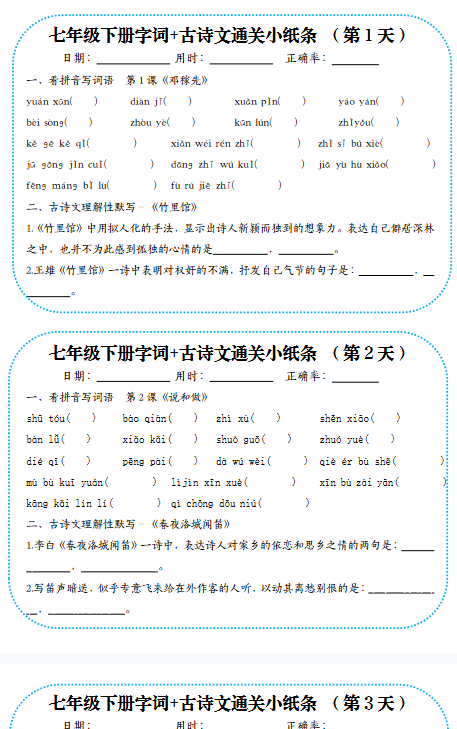

近日,浙江大学哲学学院“官宣”了一批2025年新师资,其中江佳凤、郭敬、洪峥怡3名青年学者引发了广泛关注。她们95后、名校、博导的身份是吸引眼球的关键标签。从公开履历来看,这三位学者虽然年纪尚轻,但已展现出显著的学术能力。

她们均在国内外高水平学术期刊上发表了多篇论文,证明了其在学术研究方面的深度和广度。此外,她们还主持了国家社科基金青年项目,这是对她们学术能力和潜力的认可。值得一提的是,她们还出版了专著,这在学术圈中是衡量学者学术水平的重要指标。

综上所述,江佳凤、郭敬、洪峥怡三位青年学者不仅在学术上取得了斐然的成就,还展现出了成为优秀博士生导师的潜力。她们的加入无疑将提升浙江大学哲学学院的整体学术水平,为培养更多优秀的哲学人才做出贡献。

学术人才评价机制改革与青年学者崛起

| 关键议题 | 核心观点 |

|---|---|

| 人才评价机制改革 | 打破论资排辈,支持青年人才脱颖而出 |

| 青年学者晋升 | 95后学者获博士生导师资格,挑战传统认知 |

| 高校破格晋升趋势 | 华中科技大学90后博导胡玥、苏俊等案例 |

| 学术创新新可能 | 青年人才成为科研带头人与学术组织管理者 |

| 科研成果重要性 | 学术成果比资历更能体现学术价值 |

| 青年人才成长特性 | 黄金成长期与重大突破的关联性 |

| 政策支持 | 中共中央《关于深化人才发展体制机制改革的意见》 |

| 评价体系导向 | 创新、质量、实效、贡献为标准 |

| 激励措施 | 建立”揭榜挂帅”机制 |

| 评价平衡 | 兼顾效率与公平,避免表面化倾向 |

文章

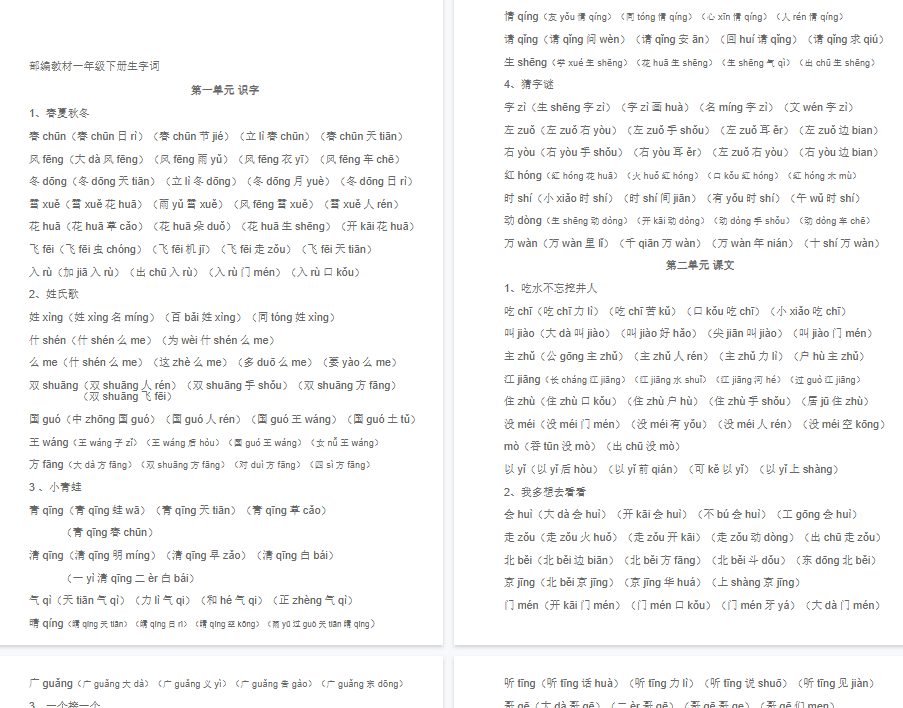

将几家年轻学者纳入麾下时,浙江大学哲学学院均许以”百人计划”研究员、博士生导师岗位。提到博导头衔,很多人都会有资深望重、年高德劭等惯常印象。特别是在讲究积淀的人文社科领域,资历深厚、著作等身几乎是”博导标配”。95后青年学者脱颖而出,在一定程度上打破了”论资排辈”的认知惯性。

事实上,近年来打破选人用人的条条框框,支持更多青年人才”挑大梁”,已是诸多学术科研领域的显著趋势。此前,华中科技大学90后博导胡玥、90后”染金发博导”苏俊等,都曾被广泛关注。越来越多的年轻人走向学术前台,成为博导、科研项目带头人、学术组织管理者,折射出怎样的人才评价机制改革方向?又会给学术创新带来哪些新的可能?

破除论资排辈、求全责备等陈旧观念,构建以创新能力、质量、实效、贡献为导向的人才评价体系,让真正有本领、敢担当的青年人才”揭榜挂帅”,是应对未来变化的底气。国家为激励青年人才成长推出了诸多举措。2016年,中共中央印发的《关于深化人才发展体制机制改革的意见》明确,要促进青年优秀人才脱颖而出。

青年时期是人才成长的”黄金期”,也是最容易取得重大突破性成果的阶段。让人才各尽其能、各展所长,不会受制于”熬资历”的固有范式,才能使他们在更广阔的平台上探索,更好地提供创见、贡献力量。相应地,这一变革动向也有助于激荡学术科研的一池春水,改变一些学校、一些领域墨守成规的风气。

当然,打破条条框框并非降低人才评价标准。坚守专业视角,确保评价机制设计规范科学,既不被表面的”资历光环”所蒙蔽,又拒绝盲目追求”年轻化结构”,才能兼顾人才评价体系的效率与公平。归根结底还是要拿扎实的学术成果说话。青年人才产出高含金量的学术成果,展现出足够强大的科研硬实力,就是最有效的”核心竞争力”。年龄不该成为约束学术人才成长发展的”天花板”。