人工智能与教育变革:技术能否弥补现代教育的固有缺陷

一、引言

人工智能时代的到来,引发了对技术如何影响教育领域的广泛讨论。许多人乐观地认为,技术将使教育更加个性化,满足不同个体的学习需求。然而,技术本身并不能决定教育事业是否进步。关键在于,技术能否有效解决现代学校教育体系中那些与生俱来的问题。

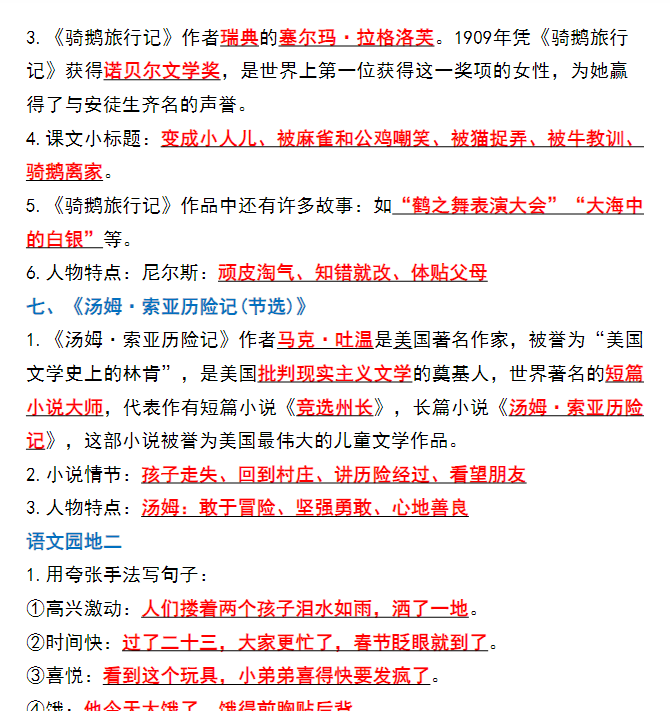

二、现代学校教育的主要问题

现代学校教育体系存在一个核心痛点,即导致学生学习丧失意义感,进而制造大量学习失败者。这一问题不仅是技术应当关注的焦点,更是教育改革必须面对的挑战。

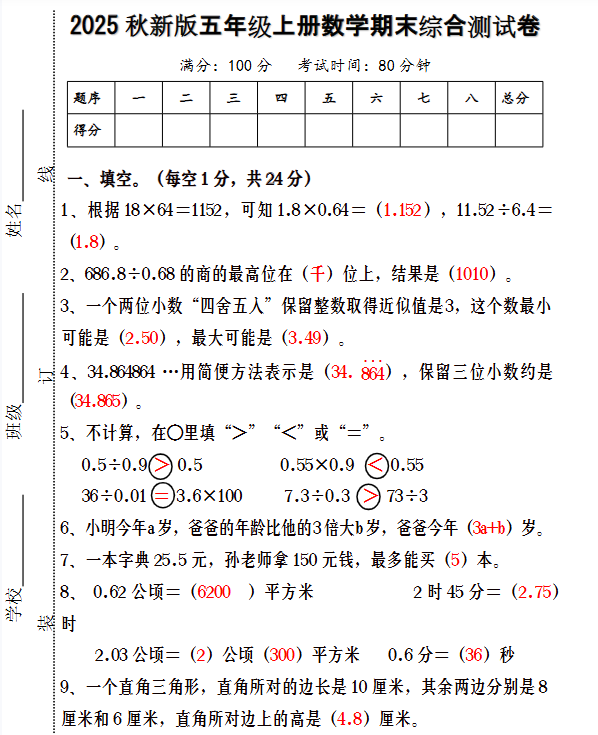

| 问题点 | 具体表现 | 影响 |

|---|---|---|

| 学习丧失意义感 | 学生对所学缺乏理解和兴趣,感到学习任务与自身无关或无意义。 | 导致学习动力不足,学习效率低下,最终表现为学习失败。 |

| 制造大量学习失败者 | 由于学习与学生实际需求脱节,许多学生无法达到预期学习成果,被标签为“失败者”。 | 影响学生自信心,甚至可能对其一生的事业选择和个人发展产生负面影响。 |

| 学习方式单一 | 传统的教师центр化教学模式忽略了学生的个体差异,缺乏互动性和实践性。 | 学生的学习体验被动,难以激发创新思维和实际应用能力。 |

| 资源分配不均 | 教育资源在不同地区、学校之间的分配不均,导致城乡教育差距明显。 | 优质教育资源无法覆盖所有学生,进一步加剧了学习失败的现象。 |

| 评估体系僵化 | 传统的考试和评估方式过于单一,无法全面衡量学生的真实能力和综合素质。 | 学生不得不应付应试教育,忽视了对知识和技能的实际应用和理解。 |

三、问题的根源分析

人类并不天生喜欢学习。研究表明,人类的学习兴趣和动力往往是由外部环境和社会因素驱动的。现代学校教育体系的多重缺陷,正是导致学生丧失学习意义感的重要原因。

技术能否让教育变得更好,取决于其能否解决现代教育体系中的根本性问题。未来,教育需要更加注重学生个体的需求和体验,通过技术手段促进教育的个性化和发展。

技术能否让教育变得更好,取决于其能否解决现代教育体系中的根本性问题。未来,教育需要更加注重学生个体的需求和体验,通过技术手段促进教育的个性化和发展。

学习意义感的丧失与现代教育体系的反思

提炼

| 问题领域 | 具体表现与分析 | 相关理论/观点 | 关键信息点 |

|---|---|---|---|

| 大脑本能避免思考 | 思考缓慢、需集中注意力、易出错,符合人类趋利避害天性 | 威林厄姆《学生为什么不喜欢上学》 | 大脑本能避免思考,导致学习动力不足 |

| 现代教育体系弊病 | 统一化、标准化课程忽视个体差异;教育聚焦职业技能,弱化人文教育;量化考核扭曲教育本质 | 现代学校教育体系、普鲁士教育模式、百分制评价 | 教育“批量化生产”,忽视人性需求 |

| 学习意义感缺失 | 学生学业倦怠、目标模糊、价值感低;教育简化、失去丰富性;考试制度导致学习功利化 | 弗兰克尔“意义意志”、顾明远教育观点 | 现代教育使学习失去内在意义 |

| 历史制度根源 | 工业革命催生现代教育体系;普鲁士标准化教育;中国1904年癸卯学制 | 洛克“绅士教育”、卢梭自然教育、爱因斯坦教育批判 | 教育制度工业化思维特征明显 |

| 意义感丧失危害 | 资源浪费、创新弱化、道德退化;“内卷”与“躺平”现象 | 徐凯文北京大学调查、世界银行《2018年学习发展报告》 | 学习失去意义感影响社会进步 |

| 教育范式反思 | “去学校化社会”设想;教学从“教师中心”转向“学生中心” | 伊万·伊利奇、埃弗雷特·赖曼、意义疗法 | 亟需教育范式根本变革 |

| 未来改革方向 | 唤醒生命意义的自由选择;教育回归生活实践;利用人工智能提升学习自主性 | 陶行知“生活即教育”、弗兰克尔思想 | 教育需从人性解放出发 |

核心整合

现代教育体系在普及化过程中,衍生出诸多忽视个体发展需求的制度性缺陷。工业革命催生的标准化教育模式,虽然提升了教育的世俗化程度,但将人培养成”批量产品”的工业化思维,使教育过度聚焦技能训练,弱化了对审丑、表达、创新的关注。

量化考核制度将教育简化为排名竞赛,让学生感受到的只是”可测量的价值”。世界银行调研表明,全球教育资源投入增加并未带来预期学习效果,反而加剧了意义感缺失的”空心病”现象。北京大学调查显示,近七成顶尖学生丧失学习兴趣和人生方向感。

教育思想家对这种现象早有预判。洛克主张根据儿童天性开展个性化教育,卢梭强调顺应天性的自然主义教育,爱因斯坦批评学校教育沦为”顺从劳动力制造机器”。这些批判指出,现代教育体系的僵化制度,使学生在工业化流程中失去了个性和选择权。

解决这一问题需要双重转向:从技术层面看,要控制学生作息、取消百分制评分等 kratkyetкеi行为;从观念层面看,要摒弃工业思维,让教育靠近人的生命需要。陶行知”生活即教育”的理念,以及弗兰克尔提出的”意义意志”理论,都为教育改革提供了思想资源。

值得注意的是,人工智能虽改变学习方式,却难以弥补教育理念缺失的问题。只有当教育回归本真,让每个学生都能在教育中寻找生命的意义时,教育才能真正实现从工具到价值的转变。