1981年高考回忆与反思

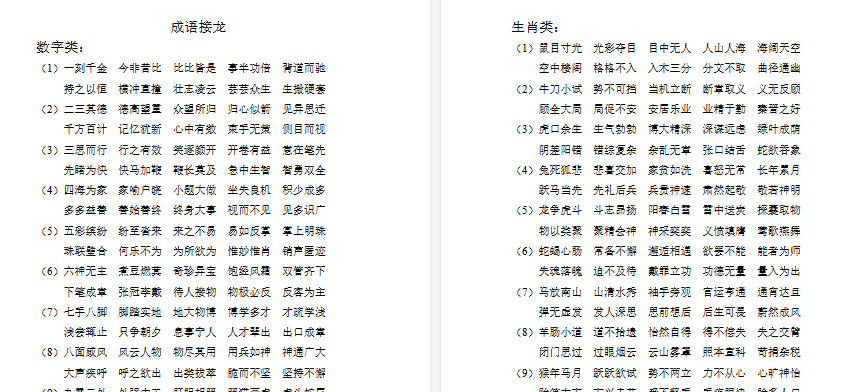

:高考经历对比

| 特点 | 中专生案例 | 本科生案例 |

|---|---|---|

| 就业优势 | 行业前景好,职业发展顺利 | 分配至厂矿企业,初期获得稳定工作 |

| 长期发展 | 一生顺风顺水,职业成就显著 | 造化弄人,最终职业发展不尽如人意 |

| 高考记忆 | 1981年7月7-9日,夏天气温高,身心俱疲,紧张兴奋 | 同期参加,经历过类似的紧张与期待 |

| 毕业分配影响 | 职业起点高,行业选择优质 | 职业路径受限,后期能力提升受困于体制限制 |

时代背景

1981年的高考正值中国改革开放初期,那年的高考规模与现当代已有显著不同。这一代考生经历了特殊的”一考定终生”的时代烙印,由于实行包分配制度,高校毕业生的职业前景直接受到高考成绩的影响。当时的高考录取分数线相对宽松,但优质大学的录取仍是激烈竞争;中专院校虽硬件条件有限,但部分专业因供需矛盾获得更好的就业机会。

经历感受

回想起当年参加高考的场景,7月的炎热天气加剧了考生的紧张情绪。食物不适口、睡眠严重不足的经历,成为历届00后的集体记忆。这在今人看来难以想象,但却是那个特定年代考生的真实状态:

回想起当年参加高考的场景,7月的炎热天气加剧了考生的紧张情绪。食物不适口、睡眠严重不足的经历,成为历届00后的集体记忆。这在今人看来难以想象,但却是那个特定年代考生的真实状态:

职业发展辩证观

那些年分到的”好单位”和”差单位”,对个人未来的改变体现在:

现行高考制度的变革,使得考生和家长更加重视个人能力和综合竞争力,而不再是简单依赖院校分配。这既扩大了选择范围,也迫使考生进行更长远的生涯规划。

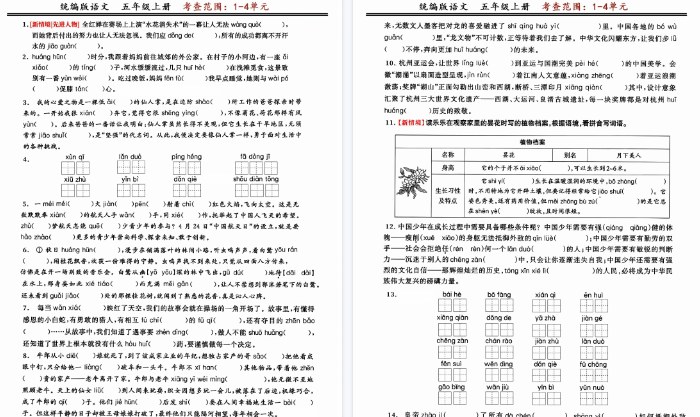

高考经历与回忆

| 方面 | |

|---|---|

| 考试地点 | 县城 |

| 就读学校 | 乡镇高中 |

| 考试安排 | 全体学生提前一天集体坐大卡车熟悉环境,统一在饭店吃饭、统一休息、统一参加考试,考完后统一乘车回校 |

| 住宿条件 | 自带被褥,住在大厂房内,地上铺稻草,厂房四周无遮挡,晚上有凉风吹进 |

| 饮食安排 | 学校统一在饭店包饭,十个人一桌 |

| 考试氛围 | 没有家长陪考,只有校领导和班主任在考场外加油鼓劲 |

| 个人准备 | 特意佩戴手表(舅舅借的)安排答题时间,语文作文题目“毁树容易种树难”,围绕培养人才难、毁坏人才容易角度写作 |

| 考试表现 | 语文考80多分,数学发挥很好,计算顺利,感觉运气特别好 |

| 高考成绩 | 全校排名第2名,录取到省公安学校 |

| 学校升学情况 | 乡镇高中基础差,那年考上一个本科、两个专科和六个中专 |

| 录取专业与就业 | 中专,对专业和就业方向不了解,但想到毕业后分配工作,心里很高兴 |

| 家庭反应 | 父亲特意买了瓶好酒,炒了几个好菜,全家人开心吃饭;祖祖辈辈都是农民,终于有人吃商品粮,父亲感到十分荣耀 |

| 社会影响 | 村里人羡慕,父母走在村里都感觉神气,自己觉得十分幸运,没有辜负家人期望 |

| 长远影响 | 高考改变命运,同班考上学校的同学毕业后发展都不错,但人生际遇因行业和平台不同而大不相同 |

文章

高考地点是在县城,我读的是在乡镇高中,全体学生都要去县城考试。学校为了不耽误大家的考试,提前一天集体坐大卡车到县城熟悉环境。以前县城只有几家招待所和旅店,容纳不下那么多考生。我们都是自带被褥,住在一个大厂房内,地上铺了许多稻草,大家都席地搭铺休息。还好厂房四周没有遮挡,晚上还有凉风吹进来,不然真的没法入睡。吃饭是学校统一在饭店包饭,十个人坐一桌。我们在老师的带领下统一吃饭、统一休息、统一参加考试,考完后统一乘车回校。那时没有家长陪考,只有校领导、班主任在考场外给大家加油鼓劲,不像现在家长们都聚集在考场外很有仪式感。高考那天我还特意戴了一块手表,是在单位上班的舅舅借给我的,以便安排好答题时间。第一场考的是语文,作文题目是“毁树容易种树难”,要求根据材料写一篇读后感。我是围绕培养人才难、毁坏一个人才容易的角度写的,写得不错,语文考了80多分。数学考试发挥也很好,我十分重视的三角形的、四边形的一些规则,记得都有题目。我十分高兴,计算很顺利,好像也都答对了,感觉运气特别好。高考成绩出来后,我的总分在全校排名第2名,最后录取到省公安学校。乡镇高中基础差,我们学校那年只考上了一个本科、两个专科和六个中专。虽然我考上的只是中专,当时对专业和就业方向也不了解,但想到毕业后分配工作,心里很高兴。作为一个农村的考生,被录取的感受就是特别激动和幸运。我父亲还特意买了瓶好酒,炒了几个好菜,全家人开开心心吃了顿大餐。我家祖祖辈辈都是农民,现在家里终于有了一个吃商品粮的,父亲感到十分荣耀。我们村的人都羡慕不已,都说这娃有出息了,离开了农村,当上干部了。父母亲从此走在村里都感觉特别神气,我也觉得十分幸运,没有辜负家人的期望。高考改变了很多人的命运,我们班那些最终考上学校的同学,毕业后发展都不错。每个人从事的行业和平台不同,后来人生际遇也大不相同,这也许就是命运的安排。