王小丫央视消失背后的真相:病中感悟与生命思考

表

| 类别 | 具体信息 |

|---|---|

| 人物背景 | 笑容亲切、语速清晰的央视主持人王小丫 |

| 消失时间 | 2016年起突然从观众视线中消失 |

| 公众猜测 | 退休、转行等 |

| 真实原因 | 因病休养 |

| 留下作品 | 病中“杂记” |

| 作品性质 | 感人肺腑的生命感悟 |

| 人生感悟 | 通过大病看透生命 |

详细

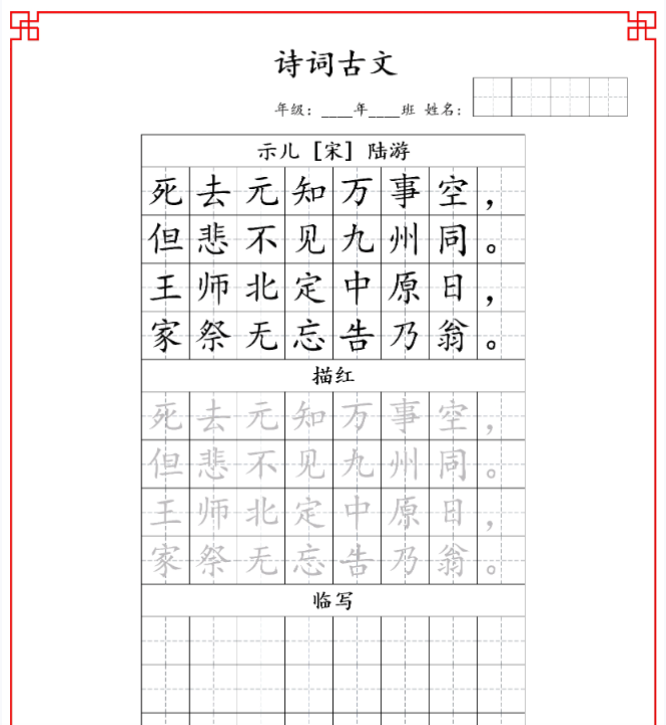

曾几何时,每当打开电视,那个笑容亲切、语速清晰的主持人王小丫总能准时出现在央视的黄金时段,为全国观众送上知识与温暖。她的主持风格深受观众喜爱,以其独特的亲和力与专业的素养,成为了央视不可或缺的标杆性主持人之一。

然而,自2016年起,观众们发现王小丫突然从央视的节目中消失了。她不再出现在大家熟悉的黄金时段,这让许多观众感到困惑和好奇。一时间,各种猜测开始流传,有人说她选择了退休,享受更加宁静的生活;也有人说她可能转行,投身到新的领域里去了。

随着时间的推移,关于王小丫消失的原因逐渐有了明确的答案。原来,她是因为身体原因不得不暂时离开舞台,进行一段时间的病中休养。这一突如其来的消息让所有关心她的观众感到惋惜,同时也更加敬佩她在面对病痛时的坚韧与勇气。

在病中的这段时间里,王小丫并没有完全停止思考和创作。她将自己对生命的感悟、对人生的思考,以及对未来的期许,都写成了感人肺腑的病中“杂记”。这些文字不仅表达了她对生命新的理解和认识,更展现了她对工作的热爱和对观众的深情。

王小丫的病中“杂记”很快就引起了广泛关注,许多读者被她的真诚和深刻所打动。这些文字不仅让我们看到了一个更加真实、更加立体的王小丫,也让我们对生命的意义有了更深的思考。

如今,王小丫的身体状况已经逐渐好转,她也期待着能够重返舞台,继续为观众带来更多的惊喜和感动。她的经历告诉我们,无论身处何种困境,只要保持乐观和坚强,就一定能够战胜一切艰难险阻,照亮前行的道路。

王小丫的职业生涯与人生经历

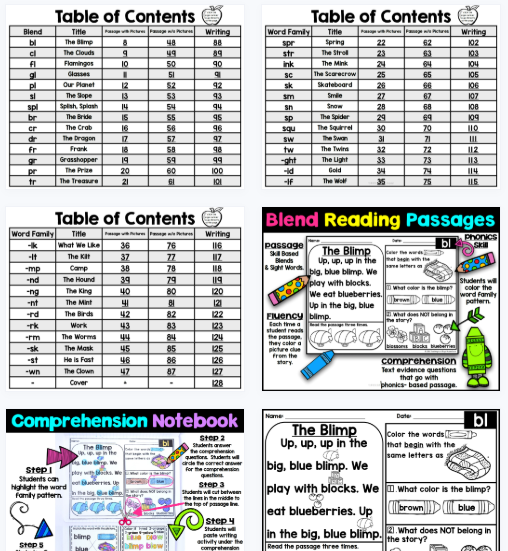

| 阶段 | 关键事件 | 个人特质与成长 |

|---|---|---|

| 早年经历 | 出生于四川昭觉,父亲是《凉山日报》记者,母亲严格,父亲慈爱。 | 安静内向,数学平平,语文优秀,爱读书写作,形成既懂分寸又柔软的个性。 |

| 大学经历 | 转入四川大学经济系,大学生活丰富:白天上课,晚上阅读,谈恋爱。 | 不标榜特别,脚踏实地,认真走自己的路。 |

| 职业启程 | 进入成都《改革时报》,在通联组高效工作,后调至经济记者岗位。 | 踏实肯干,不挑活,凭借好稿在圈内积累口碑。 |

| 关键转折 | 报社解散,选择去北京广播学院进修电视文学,1997年进入央视经济部实习。 | 敢于做出改变,坚定向前。 |

| 成名之路 | 一年后成为《经济半小时》主持人,在评比中获奖。2000年主持《开心辞典》,凭借亲和力与专业素养走红。 | 专业素养扎实,镜头感强,温柔语调、灿烂笑容拉近与观众距离。 |

| 职业高峰 | 2002年被评为“甲等”主持人,节目收视率居首,获“中国电视榜”最佳财经节目主持人。 | 事业顺风顺水,成为央视名嘴。 |

| 坚持原则 | 不肯讨好、不愿逢迎,面对记者刁难“装聋”拒绝评价。 | 性格真实,不趋炎附势,观众心中形象更加丰满。 |

| 专业打磨 | 进入央视被字音要求折磨,通过不断练习《新华字典》纠正发音。 | 敬业精神,追求更高标准,专业水平稳步提升。 |

| 体坛经历 | 2008年汶川地震,连轴转工作两天两夜,含泪坚持报道。 | 尽职尽责,展现主持人职责与担当。 |

| 健康危机 | 2016年确诊肾衰竭,需终身透析,告别舞台。 | 身体亮红灯,但保持积极心态,写下“病魔虽可怕,但我心不会屈服”。 |

| 人生感悟 | 开始意识到健康和平凡生活的重要性,正如小沈阳台词所言。 | 经历生死边缘,懂得珍惜生命,关注健康。 |

| 后续发展 | 康复后退居幕后,投身公益事业,不再频繁出现在大众视野。 | 更加懂得如何珍惜生命,用自己的方式温暖他人。 |

详细

而她的经历,也证明了,当年小沈阳的话,说对了……一帆风顺的才女王小丫,这个带着几分俏皮的小名,背后其实藏着父亲浓浓的爱。她出生于四川昭觉,一个并不富裕的小县城。父亲是《凉山日报》的记者,文化底子扎实,说起话来有理有据。他给女儿取名“小丫”,正是觉得“大俗即大雅”——朴实的名字,寄托着最真切的祝愿。从小,小丫就是个安静内向的孩子,不爱出风头。她的数学成绩总是平平,但语文却格外出彩,尤其是写作,常常在班上拿第一。她喜欢读书、爱写文字,这份兴趣大概也离不开家中耳濡目染的氛围。母亲一向严厉,但父亲却是那种典型的“慈父”,情感表达得直接又温暖,让王小丫从小在两种性格的对照中,逐渐养成了既懂分寸、又带些柔软的个性。虽然心里一直憧憬着念中文系的未来,但高考没能如愿,她转而进入了四川大学经济系。但她没有一丝气馁,反而在大学里过得自在而丰富:白天上课,晚上看武侠小说,还像其他普通学生一样谈恋爱。她从不标榜特别,却始终在“认真”中走自己的路。大学毕业后,她去了成都的《改革时报》,一开始在通联组处理信件。枯燥重复的工作,她却干得得心应手,别人三个人干的活,她一个人就能完成。这一切都离不开她踏实肯干、不挑活的态度。不久,她被调去跟着前辈跑新闻,正式走上了经济记者的路。那时的她,没什么名气,也没有后台,但靠着写得一手好稿,渐渐在圈内有了些口碑。但现实从不总是顺风顺水。六年后,报社突然解散,眼看着熟悉的环境一夕之间不复存在。一时间,未来无着落,焦虑与压力接踵而至。也是在那个节点,她做出了改变命运的重要选择:去北京广播学院进修电视文学。从四川到北京,这一步跨得不小,却坚定。1997年,王小丫进入央视经济部实习。仅一年后,她就凭借扎实的专业素养和沉稳的镜头感,成为《经济半小时》的主持人。那一年,她还只是实习主持人,却在全国经济节目主持人评比中斩获第一名,实至名归。2000年,《开心辞典》开播,王小丫成为主持人。节目的风格轻松活泼,需要的不仅是专业知识,更要有亲和力与现场把控力。而她,恰好全部具备。她用温柔的语调、灿烂的笑容,成功拉近了与观众的距离,也真正站上了央视的黄金舞台。节目播出一年后收视率高居央视经济频道榜首,王小丫也因此荣获“中国电视榜”最佳财经节目主持人。此后几年,她的事业可以用“顺风顺水”来形容。2002年,央视在对全台370个栏目及主持人评选中,她名列前茅,被评为“甲等”主持人,成为全台培养的主持新星。不过,比起“央视名嘴”这个头衔,王小丫更让人印象深刻的,是她一直坚持做自己。2006年,她与林志玲一同参加时装周活动,面对记者一连串“谁最有魅力”的问题,她没有顺势恭维,反而脱口而出:“我姐姐刚下岗,重新找到了工作,我觉得她最有魅力。”面对再次追问,她干脆“装聋”,拒绝配合,也拒绝评价任何明星。有人觉得她不够“圆滑”,但也正是这种不肯讨好、不愿逢迎的性格,让她在观众心中显得更加真实。变故,来得那么突然身为一个主持人,王小丫能够获得如此成就,与她自己的努力密不可分。刚进央视的时候,她也曾被专业上的细节折磨得几近崩溃。有一次,节目中需要特别强调“英雄”这个词,按照标准发音,尾音必须带后鼻音。但她却怎么都发不准。央视对主持人的要求极为严格,一个字发错就要被扣两百元,轻重音错误同样要扣。她最多的时候,一个月工资被扣了七百块。这对任何一个刚入行的年轻人来说,都是一种极大的压力。但王小丫没有因此退缩,也没有因此沮丧。她清醒地意识到,自己的问题不在天赋,而在基础。在别人眼里她已经很努力了,可她对自己有更高的标准。那段时间,她几乎手中不离《新华字典》,走到哪翻到哪,不断纠正自己的发音。也正是这种打磨,让她的专业水平一点点扎实下来,最终成为台里最受认可的财经节目主持人之一。2008年,汶川地震震惊全国,王小丫连轴转地在演播室工作了整整两天两夜,为全国观众带来第一时间的灾情报道。她眼中含泪,嗓音沙哑,几乎说不出话,仍坚持站在聚光灯下,只为尽到一名主持人的职责。但也正是因为这种敬业态度,让王小丫的身体很快亮起了红灯。2016年,王小丫因身体不适在录制节目后被紧急送医,最终确诊为肾衰竭,需要终身透析。这个病意味着她必须彻底放下手里的麦克风,离开那个陪伴她数十年的舞台。而对她来说,主持不仅是一份工作,更是一段热爱的生命旅程。要她主动告别,无异于将心中的一部分狠狠割掉。尽管要割舍心中所爱,但依然没有打垮王小丫。在病床上,她写下了一句句令人动容的话:“病魔虽可怕,但我心不会屈服。”还有那句更朴实却打动人心的肺腑之言:“余生好好走,健康是福,不要和自己过不去。”正如小沈阳在春晚小品中那句经典台词所说:“人生最痛苦的事莫过于人死了,钱还没花完。”王小丫或许正是在病中,真正体会到了这句话背后的深意。曾经,她将全部心力倾注在事业中,如今,她开始意识到,健康和平凡的生活,其实才是最不可辜负的奢侈品。幸运的是,在最难熬的日子里,她并不是一个人面对。丈夫曹建明始终守在她身边,给予她最大的支持与陪伴。在这个身心都脆弱的阶段,这份情感成为了她最坚固的依靠。康复后的她,没有急着复出,也没有试图“强撑”继续站在舞台上,而是选择了退居幕后,把更多时间投入到公益事业当中。或许,是因为经历了生死边缘的那段时光,她开始更懂得如何珍惜生命,也更愿意用自己的方式去温暖他人。如今,王小丫虽已不再频繁出现在大众视野中,但她的身影,依旧留在很多人的记忆里。