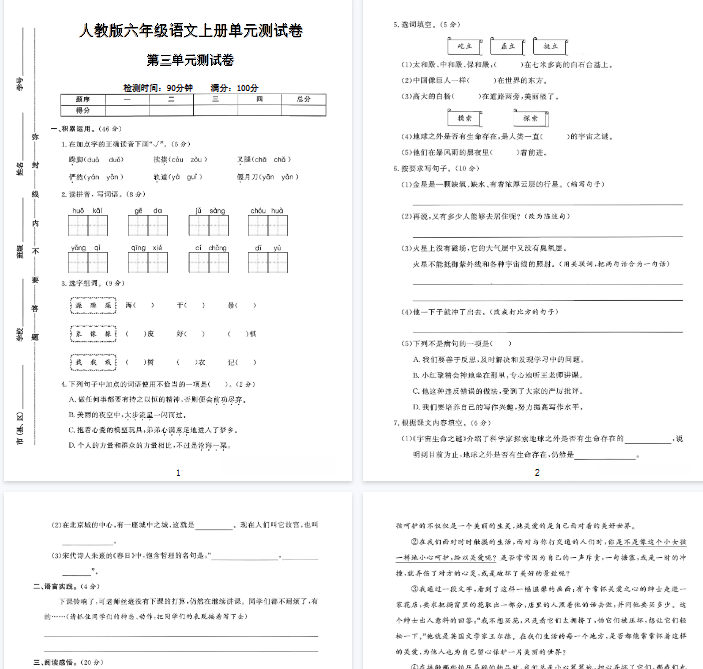

影片基本信息

| 项目 |

|

| 原著 |

同名话剧 |

| 导演 |

陈佩斯 |

| 叙事特点 |

将舞台语言转化为电影叙事 |

| 艺术风格 |

兼具戏曲韵味与银幕特质 |

| 上映影响 |

引发广泛讨论 |

| 分析点 |

描述 |

| 结构特点 |

形式上呈现“戏中戏”嵌套结构 |

| 艺术表达 |

通过舞台剧形式突破电影叙事局限性 |

| 观众体验 |

增强沉浸感的同时引发对叙事层次的思考 |

喜剧与悲剧的融合

| 分析点 |

描述 |

| 融合方式 |

通过人物命运转折实现从欢笑到落寞的情感跨度 |

| 文化内涵 |

打破传统喜剧回避严肃议题的局限 |

| 情感冲击力 |

强化作品的人性深度与艺术张力 |

电影化改编得失

| 分析点 |

得 |

失 |

| 视觉呈现 |

保留戏曲舞台美学,融入电影技术优势 |

部分舞台调度痕迹过重 |

| 情节改编 |

话剧精华完整保留,电影蒙太奇运用巧妙 |

原有台词部分因时长限制被简略 |

| 观众接受度 |

既满足戏曲爱好者需求,又拓展了电影观众群 |

音乐部分与电影节奏衔接存在细节问题 |

通过上述三个维度的分析,可见《戏台》在保持话剧艺术特质的同时实现了电影语言的革新,其跨界融合的创作路径为当代中国艺术传播提供了重要参照。

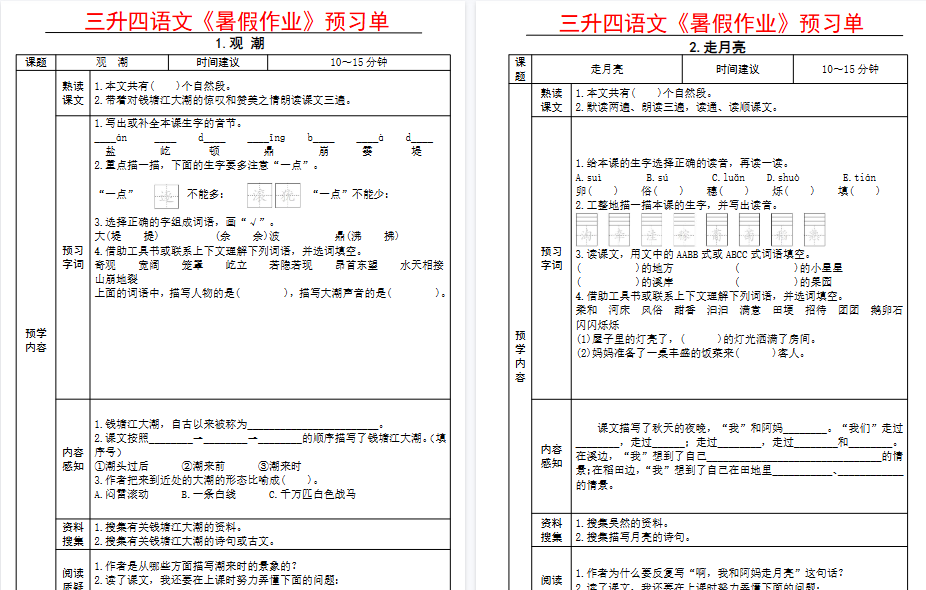

戏曲与电影的艺术共生:《戏台》的镜像对照与时代悲凉

:

| 主题 |

核心 |

| 戏中戏的镜像对照 |

通过《霸王别姬》的演出与现实中的戏班遭遇形成镜像对照,展现文化传承的断裂与强权横行下的艺术解构。 |

| 角色多面性展现 |

金啸天舞台威严与现实堕落形成反差,大嗓儿荒唐表演背后的生存智慧,凤小桐艺术坚守与时代毁灭的悲剧。 |

| 叙事节奏交织 |

戏曲表演的舒缓与现实中冲突的紧张交替,形成张弛有度的叙事效果。 |

| 喜剧与悲剧融合 |

通过误会与荒诞喜剧揭示时代悲凉,悲喜交织引发观众对历史与人性的深层思考。 |

| 媒介转化优势 |

电影拓展时空维度,新增战乱场景与府邸戏份,展现时代动荡与强权本质。 |

| 媒介转化局限 |

场景转换生硬,新增场景利用率低,戏曲表演段落的舞台化与真实感脱节。 |

主题

一、以戏曲与电影的艺术共生

《戏台》以京剧《霸王别姬》的演出为核心构建“戏中戏”,将舞台上的戏曲故事与现实中的戏班遭遇形成镜像对照。电影背景设定在军阀混战的民国时期,文化传承断裂,强权肆意横行。京剧《霸王别姬》里霸王的忠义与虞姬的坚守,在军阀洪大帅的强权下被彻底解构。洪大帅篡改结局要求霸王“死而复生”,破坏戏曲艺术规范,折射乱世中文化的脆弱性。戏班班主侯喜亭为保住众人饭碗一次次妥协,艺术尊严逐渐流失。

“戏中戏”结构为人物多面性展现提供关键载体。金啸天舞台上演绎霸王威严豪迈,现实因感情受骗沉迷鸦片,面对六姨太思玥诱惑时贪色本性暴露,但关键时刻仍坚持戏曲底线。大嗓儿作为包子铺伙计误闯戏院扮演霸王,舞台笨拙滑稽,现实却懂得生存智慧,最后用“不专业”化解危机。戏曲表演与现实冲突的节奏交织,电影用中景镜头聚焦演员动作,特写捕捉眼神情绪,形成张弛有度的叙事效果。

二、笑声背后的时代悲凉

《戏台》的喜剧效果源于人物矛盾与处境荒诞。六姨太思玥误认大嗓儿为金啸天,提出“压腿叫嗓”,大嗓儿将“压腿”当成“压面”,“叫嗓”喊成“吆喝包子”,充满市井诙谐感。洪大帅自诩懂京剧,指导戏班表演,将“虞姬自刎”改成“虞姬救驾”,姜武演绎其憨态,前后反差暴露荒唐。

与《托儿》相比,《戏台》喜剧更显厚重,扎根于人物性格与时代困境。凤小桐作为男旦演员坚守京剧规矩,却因时代乱局跳河自尽,象征艺术尊严被扼杀。金啸天曾是京剧顶流,最终落寞离开北京,体现英雄末路的悲凉。喜剧与悲剧融合,通过喜剧情节调动观众情绪,悲剧内核引发深层共鸣,让观众在笑声与泪水交替中思考历史与人性的残酷。

三、从舞台到银幕的媒介转化

电影《戏台》充分利用媒介优势拓展时空维度。新增北京城外战乱场景与府邸戏份,展现时代动荡与洪大帅强权本质。戏曲表演段落用长镜头慢剪辑呈现韵味,冲突场景用快速剪辑增强紧张感。电影打破舞台剧封闭感,通过真实场景让观众感受时代危险,但部分场景转换生硬,场景利用率低,戏曲表演段落舞台化与真实感脱节。