1997年中央实验话剧院查明哲导演《死无葬身之地》首演回顾

剧目信息

艺术表现

剧本特点

《死无葬身之地》的哲学探索与舞台改编

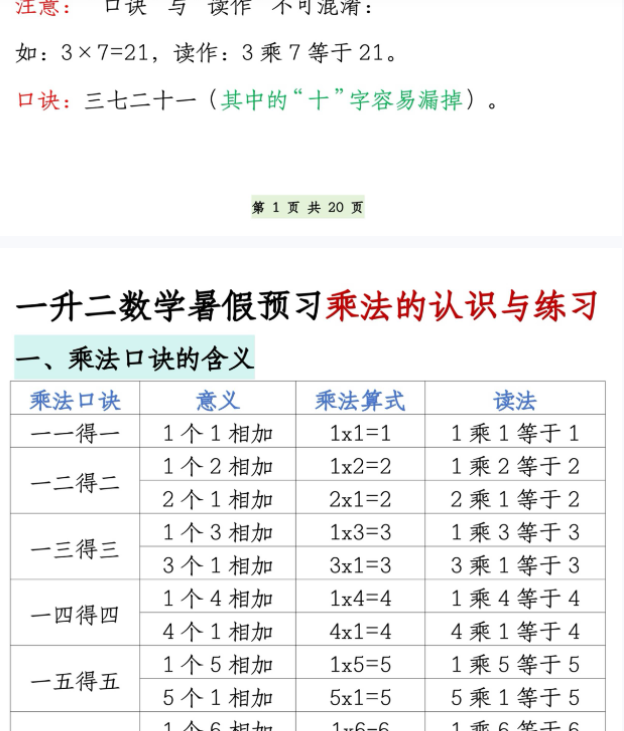

| 方面 | 原著特点 | 改编特点 | 舞台表现手法 |

|---|---|---|---|

| 剧作主题 | 存在先于本质、自由选择 | 选择去死、抵抗运动 | 残酷美学 |

| 开场 | 萨特原著无特定序幕 | 增加抵抗运动成员初期的快乐场景与意外枪声对比 | 双层舞台结构、强烈灯光音效 |

| 结尾 | 抽象且无明确英雄色彩 | 吕茜在墙上写字母”V”象征胜利 | 宏大舞台、射灯制造审讯者目光 |

| 导演风格 | 原版(查明哲) | 较原版更极端的残酷美学 | 继承但强调感官刺激 |

| 演员表现 | 原版(2005/2014)细腻微妙的心理交流 | 新版在大剧场演出中更倾向情绪状态放大 | 老版体现人物真实反应,新版表现传统表面化表演 |

| 观众效果 | 生动的思想启蒙 | 情感和思想震撼 | “打破第四堵墙”的强制性自我拷问 |

主要详情

全剧的核心在于探讨”如何选择去死”,而非简单的生死问题。这种对存在主义思想”存在先于本质”和自由选择的深度呈现,当时对中国观众具有鲜明的思想启蒙性质。原著中始终强调”我不是一个讲抵抗运动的剧本”,而是聚焦于极限情境中的人性反应。

剧本改编的导演视角

![图片[1]-经典话剧《死无葬身之地》新解:融入时代思考,重新演绎震撼人心。-开学吧](https://img.kaixueba.com/2025/0907/gmncflmo0xy.jpg) 导演在改编工作中特别注重加强戏剧性的开场与结尾情节。开场部分增加了充满生活气息与强烈对比的序幕,通过抵抗运动成员从快乐歌唱到突遭枪声声明的强烈转变,为后续残酷剧情奠定情感基础。结尾则直接表现游击队员死后墙上的”V”字形胜利标记,这种具体行动性设置赋予了牺牲以明确的英雄主义色彩,虽然这种处理方式在一定程度上淡化了原著更抽象的哲学命题。

导演在改编工作中特别注重加强戏剧性的开场与结尾情节。开场部分增加了充满生活气息与强烈对比的序幕,通过抵抗运动成员从快乐歌唱到突遭枪声声明的强烈转变,为后续残酷剧情奠定情感基础。结尾则直接表现游击队员死后墙上的”V”字形胜利标记,这种具体行动性设置赋予了牺牲以明确的英雄主义色彩,虽然这种处理方式在一定程度上淡化了原著更抽象的哲学命题。

根据萨特的明确声明,剧本的首要主题是极端情境中的人性反应而非抵抗运动本身,导演的改编引发过一定程度的探讨。2005年与2014年的两次重排维持了原有精神,尤其2014年60岁的冯宪珍诠释20多岁吕茜的表演展现了惊人的艺术张力。

四次导演作品的演进

查明哲导演的《死无葬身之地》呈现三次重排的渐进式发展:

新版演出中依然坚持原版的宏大舞台结构、强烈视听效果及演员激情表演,但存在性能深入人际交流的问题。有评论指出,面对新一代观众,复排应当增加哲学对话深度,减少外在感官刺激,探索人性在极限状态下的真实内心反应。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

![九年级下册作文-[第四单元]乘着音乐的翅膀-音乐的魅力(精选27篇)-开学吧](https://xueke-img.kaixueba.com/img/ieaM6a76kV4Ac7es6lSmMFvAGgMN5v.jpg)