姜文电影作品及特点

| 电影名称 | 电影特点 | 评价争议 |

|---|---|---|

| 《太阳照常升起》 | 魔幻现实主义 | 独特风格,但“看不懂”引发争议 |

| 《一步之遥》 | 荒诞叙事 | 两极分化,部分观众认为深刻,部分观众难以理解 |

| 《你行!你上!》 | 零碎隐喻 | 高度个人化,观众解读分歧产生独特“荣耀”逻辑 |

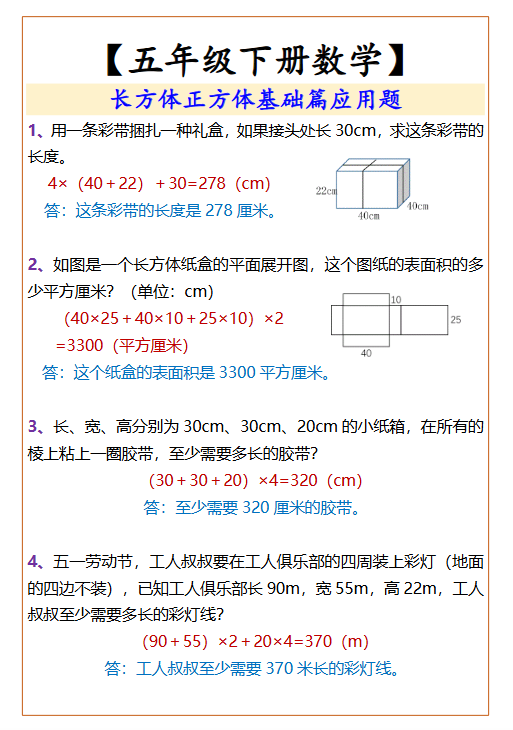

华语影坛中,姜文的电影作品始终表现出强烈的个人风格,使其成为独特的存在。然而,这种独特性也伴随着争议。以《太阳照常升起》为例,电影采用了魔幻现实主义的风格,给观众留下了深刻的印象,但也因其非线性叙事和深层隐喻而引发了“看不懂”的讨论。而《一步之遥》则以其荒诞叙事著称,这种叙事方式或深刻或荒诞,让观众的反应呈现出两极分化。

再到《你行!你上!》中,姜文运用了零碎的隐喻和模糊的叙事结构,使得作品更加难以被统一解读。这种高度个人化的创作方式使得观众对姜文电影的解读变得复杂,甚至出现了“看懂姜文电影是种荣耀”的现象,反映了观众对这种独特艺术形式的复杂情感和接受程度。这种评价的两极分化,恰恰证明了姜文电影的独特性和影响力。

姜文电影“看不懂”现象分析

1. 观众解读与导演创作理念的碰撞

| 解读角度 | 观众心理 | 导演创作初衷 | 代表作品 |

|---|---|---|---|

| 隐喻过度追求 | 对隐喻解读的执着 | 个人经验的直觉表达 | 《一步之遥》 |

| 历史框架套用 | 用“立宪派”等框架解读 | 生活细节的敏感捕捉 | 《阳光灿烂的日子》 |

| 诗意表达与逻辑推导的矛盾 | 线性思维解构 | 色彩、声音等元素传达情绪 | 《疯妈的红衣与青山》 |

| 影片 | 叙事特点 | 荒诞美学表现 | 观众反应 |

|---|---|---|---|

| 《太阳照常升起》 | 倒叙结构 | 色彩暴力美学 | 感觉“云里雾里” |

| 《让子弹飞》 | 闪回与对话 | 荒诞交响诗 | 隐性叙事导致理解门槛 |

| 《一步之遥》 | 零碎片段拼接 | 个人直觉式镜头组合 | 解构困难 |

3. 作者电影与商业市场的矛盾

| 影片 | 艺术商业矛盾表现 | 导演态度 | 观众认知 |

|---|---|---|---|

| 《阳光灿烂的日子》-《鬼子来了》 | 拒绝类型片规则 | 不看规则 | 别扭的主观感受 |

| 《让子弹飞》 | 短暂平衡艺术与商业 | 边缘成功 | 解读框架化 |

| 《一步之遥》-《邪不压正》 | 自说自话困境 | 坚守个性 | 夹生饭式表达 |

4. “看懂”姜文电影的正确方式

| 解读方法 | 代表案例 | 导演意图 | 观众收获 |

|---|---|---|---|

| 跳出解谜思维 | 张麻子与黄四郎权力斗争 | 探讨人性复杂性 | 感受情绪张力 |

| 关注诗性表达 | 《鬼子的故事》挂甲台村民 | 揭示战争异化 | 理解导演美学 |

| 宽容艺术多样性 | 《疯狂的石头》雨夜小孤店 | 个人经验诗性转化 | 视觉与听觉享受 |

| 话题 | 导演立场 | 观众态度 | 艺术价值 |

|---|---|---|---|

| 电影本质 | 表达自我优先 | 理解焦虑 | 多样性证明 |

| 个性化表达 | 宁愿“站着挣钱” | 宽容对待 | 视觉冲击力 |

| 创作自由 | 偏离传统框架 | 跳出思维 | 艺术创新 |

| 美学思考 | 私人经验的诗意转化 | 情感共鸣 | 跨世价值解构 |

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END