上海美术电影制片厂作品《浪浪山小妖怪》与高校青年教师生存现状的隐喻

| 关键词 | 具体 |

|---|---|

| 《浪浪山小妖怪》 | 上海美术电影制片厂出品的动画短片,通过小猪妖的“想离开浪浪山”的情节,反映现实压力 |

| 高校青年教师 | 踏入学术领域,面临“非升即走”的考核、基金申请、资源分配等生存困境 |

| 学术理想 | 蜀汉理想形象,进入“浪浪山”(高校)后,受制于现实规则 |

| “非升即走” | 高校职称评审的紧箍咒,迫使教师压缩科研与生活时间 |

| 基金申请 | 学术资源分配的窄门,显著影响着青年教师的晋升与发展 |

| 资源壁垒 | 高校内部导师、经费、设备等倾斜现象,加剧青年教师生存压力 |

| “学术取经” | 青年教师为突破学术瓶颈而进行的无声抗争,映射个体在体制内的挣扎与突破 |

作品与现实的隐喻分析

《浪浪山小妖怪》中,小猪妖那句“想离开浪浪山”的喃喃自语,精准折射出中国高校青年教师普遍面临的精神困境。他们最初怀揣学术理想,却因评职称、申请基金、资源分配等重压,陷入一种类似《西游记》中孙悟空被紧箍咒束缚的状态。

学校如同“浪浪山”,教师如同小妖怪,渴望突破却难以逾越体制限制。特别是“非升即走”的硬性考核,使得青年教师在科研投入、个人生活与职业良性发展中长期失衡。基金申请的竞争过度集中,资源壁垒进一步加剧了生存焦虑,使得学术探索往往被视为高风险博弈。

这段隐喻不仅揭示了高校行政化对学术精神的侵蚀,也暗示了青年教师群体亟需制度性改革以获得更多发展空间。

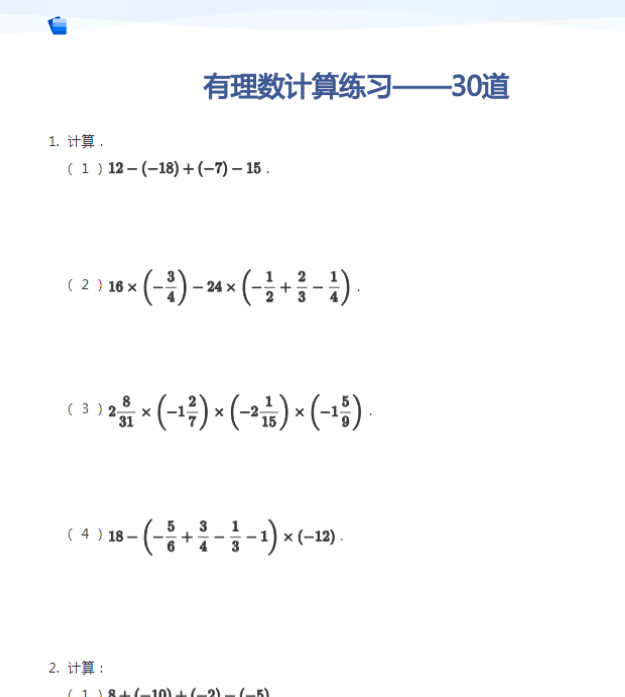

高校青年教师“非升即走”困境分析

| 挑战类型 | 具体表现 | 现实问题 | 对比案例 |

|---|---|---|---|

| 考核压力 | 科研、教学、行政任务超负荷运转 | 量化考核(论文、项目、引用)成为硬通货 | 小猪妖为博取大王青睐主动异化 |

| 资源竞争 | 基金申请白热化,优质资源向头部倾斜 | 国家自然科学基金资助率持续走低 | 小妖们逃出山后发现更多阻碍 |

| 资源分配 | 研究生名额、实验平台集中在大团队 | 人才帽子和团队依托决定资源获取 | 黄眉怪作为预设的学术瓶颈 |

| 热点依赖 | 青年教师被迫调整研究迎合热点 | 放弃专长改追热点方向 | 小妖们被迫模仿唐僧师徒 |

| 职业路径 | 加盟大团队或孤军奋战或转向企业 | 团队归属与个人学术发展的矛盾 | 取经路上的不同选择与挣扎 |

“非升即走”的学术困境

在985、“双一流”高校中,“非升即走”已成为悬在青年教师头顶的达摩克利斯之剑。岗位聘期考核以3-6年为一个周期,对国家级基金、高水平论文等量化指标有严格要求。许多博士毕业生带着对科研的纯粹热情踏入高校,却很快发现这并非单纯的学术追求,而是资源、人脉与话语权的博弈。

考核压力下的异化

如同《浪浪山》中的小猪妖为生存而被异化为刷锅工具,许多青年教师不得不在科研压力下做出妥协。论文数量、项目级别等量化指标取代了学术探索的温度。为了达标,一些学者被迫将长线研究碎片化,放弃真正有价值的高风险探索;另一些则陷入无休止的行政任务与论文修改中。

资源竞争格局

青年教师在面临“非升即走”考核的同时,还需在与千军万马竞争基金的更高难度关卡中突围。国家自然科学基金的资助率持续走低,面上项目平均资助率不足11%。优质科研资源高度集中在资深团队手中,缺乏人才帽子依托的“科研孤儿”难以获取核心项目资源。

资源分配不均

热点研究方向意味着更高的基金获取率和成果产出速度,迫使许多青年教师放弃专长去迎合政策导向。这种资源向头部和热点倾斜的格局,使得青年教师不得不通过“换皮”“模仿”来获取认可,活成评价体系期待的样子。

多元化的发展路径

面对困境,青年学者们选择了不同的发展道路:加入大团队获取资源,孤军奋战坚守小众领域,或转向企业研发等新赛道。无论选择何种方式,都在与体制进行隐性博弈,既要守住学术初心,又要寻找生存空间。

面对困境,青年学者们选择了不同的发展道路:加入大团队获取资源,孤军奋战坚守小众领域,或转向企业研发等新赛道。无论选择何种方式,都在与体制进行隐性博弈,既要守住学术初心,又要寻找生存空间。

精神上的坚持

尽管高校“浪浪山”充满挑战,但青年教师们未熄灭的学术理想和在困境中坚守的勇气才是最珍贵的收获。正如古人云:“路在脚下”,真正的成长来自于在学术道路上不断前行的努力,哪怕前路仍充满迷雾。