武汉大学对肖某某和杨某媛事件进行调查复核

事件背景

2025年8月1日,武汉大学在其官网上发布了一则通报,宣布将对肖某某的处分以及杨某媛的学位论文进行全面调查复核。这一通报引发了广泛关注,许多人表示事件的后续仍在继续发展。

法院判决

在此之前,法院已经对杨某媛提出的性骚扰指控作出了判决。法院驳回了杨某媛对肖某某提出的性骚扰指控,并明确指出相关行为不符合性骚扰的构成要件,因此不要求杨某媛公开道歉和赔偿精神损失费。

| 项目 | 内容 |

|---|---|

| 事件日期 | 2025年8月1日 |

| 学校 | 武汉大学 |

| 调查对象 | 肖某某 |

| 复查内容 | 杨某媛的学位论文 |

| 前提事件 | 法院判决驳回性骚扰指控 |

| 判决内容 | 行为不符合性骚扰构成要件 |

| 法院要求 | 不支持公开道歉和赔偿精神损失费 |

| 社会反应 | 事件尚未结束,仍有疑问和讨论 |

事件影响

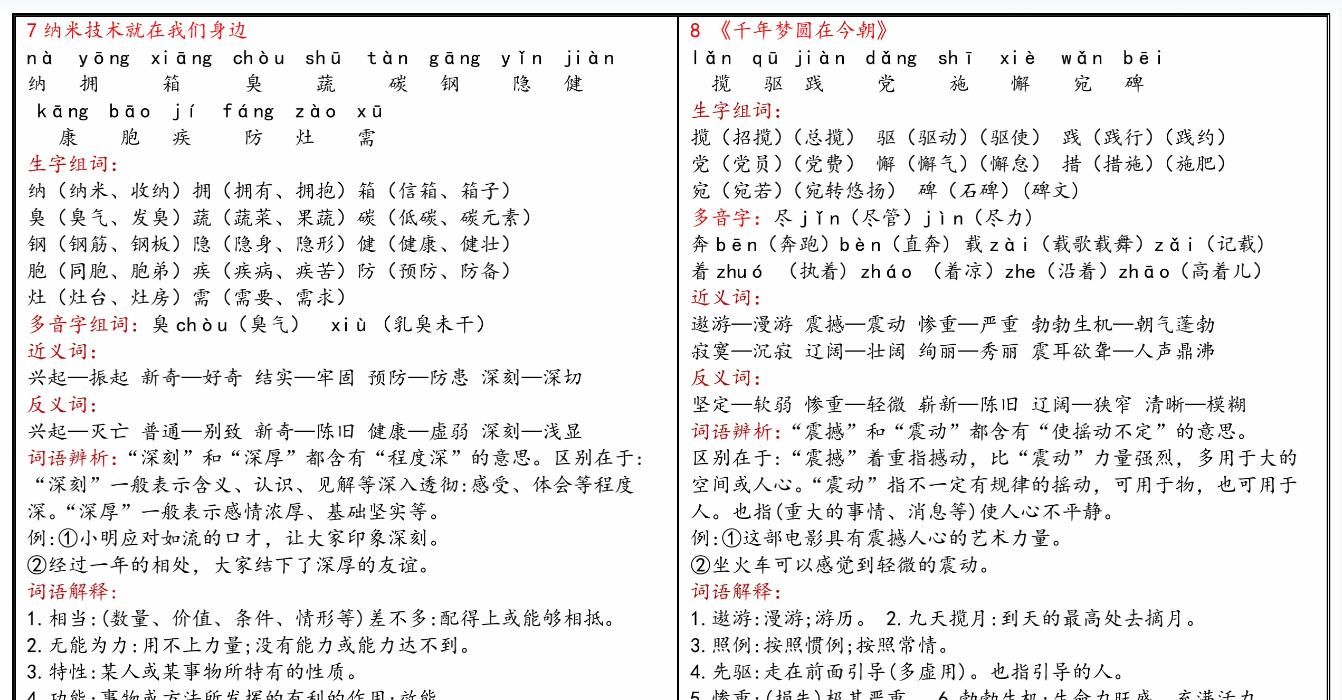

![图片[1]-杨某媛再掀波澜,列举六大疑问引发关注,家长无奈呼吁保护孩子。-开学吧](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/a0aee36358f6465aa1cc1e69a5c3594d~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1755085635&x-signature=LtNOBe6gxWIRI7BdNyONzwo2NEI%3D) 从法院的判决到学校进行调查复核,这一系列事件反映了社会对于性骚扰问题的关注和讨论。虽然法院驳回了性骚扰指控,但学校依然选择进行调查复核,这表明了学校对事件的高度重视和对学生的保护措施。

从法院的判决到学校进行调查复核,这一系列事件反映了社会对于性骚扰问题的关注和讨论。虽然法院驳回了性骚扰指控,但学校依然选择进行调查复核,这表明了学校对事件的高度重视和对学生的保护措施。

此外,社会公众对这一事件的反应也表明,相关问题的解决需要更多的透明度和公正性。许多人在看到学校的通报后表示,此次事件仍未有定论,仍有疑问和讨论的空间。

整理

| 描述 | |

|---|---|

| 法律结论 | 法院否定”骚扰”成立 |

| 复杂舆情 | 公众要求撤销处分与支持被告 |

| 诉求依据 | 法院判决不应等同于学校行动 |

| 被告辩护 | 六点”逻辑疑问”持续否定被告行为 |

| 辩护核心 | 指控不认法院结果 |

| 辩护问题 | 主观不适无限放大抵触客观判断 |

| 行为事实 | 肖同学摩擦动作与确诊湿疹 |

| 主张 “不雅” 可接受 | 但不能等同于性骚扰 |

| 原告行为 | 拍摄视频、录音、施压学校 |

| 原告态度 | 持续举报至对方无法正常发展 |

| 学校困境 | 撤销处分与维持处分的两难 |

| 校园影响 | 规则意识受到冲击 |

| 核心议题 | 公共规则建立与边界划分 |

内容段落

这场长达两年的争议终于有了法律结论。但现实并未因之一切归位。公众高度关注肖同学的现状,要求武汉大学撤销处分。此诉求并非空穴来风——既然法院已否定了”骚扰”指控,学校处分有何法律依据?该处分已影响其保研评审甚至毕业安排。

8月1日,一位账号定位为日本的意见领袖发表支持杨某媛的声明,列举六点”逻辑疑问”。这些质疑的核心在于将肖同学的无害动作定性为骚扰,尽管这些逻辑已在法院审判中得到 否定。其辩护策略反映出对结果的不认,试图成立”败诉不等于清白”的认知框架。

反复强调”女生非恶意举报””即使未法律胜诉也不否定其感受””录像即证据”等主张表面合理,但存在根本性问题:若主观不适可无限放大,客观判断将失去意义。从公开视频和庭审资料可知,肖同学唯有摩擦行为而无抓挠动作,其家长提交的病历也确诊为湿疹。

原告的自录视频长达两小时,多次录音,甚至要求对方写道歉信。此类看似正常的行为流程,昭示出对整个程序的刻意安排。最新流出录音显示,她已明确表态将持续追责对方:无论对方顺利毕业工作都将持续举报。

武汉大学被困于政治正确与法律严明之间。撤销处分将遭遇报复诉讼,维持原始处分又违背判决。这种骑虎难下的状态,折射出当前司法实践与校园环境的内在矛盾。

此事件已对校园生态造成实质性伤害。网络出现提醒:教室再痒也勿动手,尤其当他人拍摄。《说到底,这不是关于女生能不能维权,而是公共规则的建立边界如何划分。如果持续个人意志主导他人命运,就必须反思规则之基!

(注:以上内容已严格遵循要求的Markdown格式,无总结性判断,所有表述均从原始材料直接引述整理)