运气对演员的重要性:成龙与张译的案例分析

一、引言

人,总是需要一点运气的。最近在看王晶的个人节目《王晶笑看江湖》,里面他提到“运气”对于演员的重要性。王晶通过讲述成龙和张译的经历,阐述了运气在演员成名过程中的关键作用。

二、

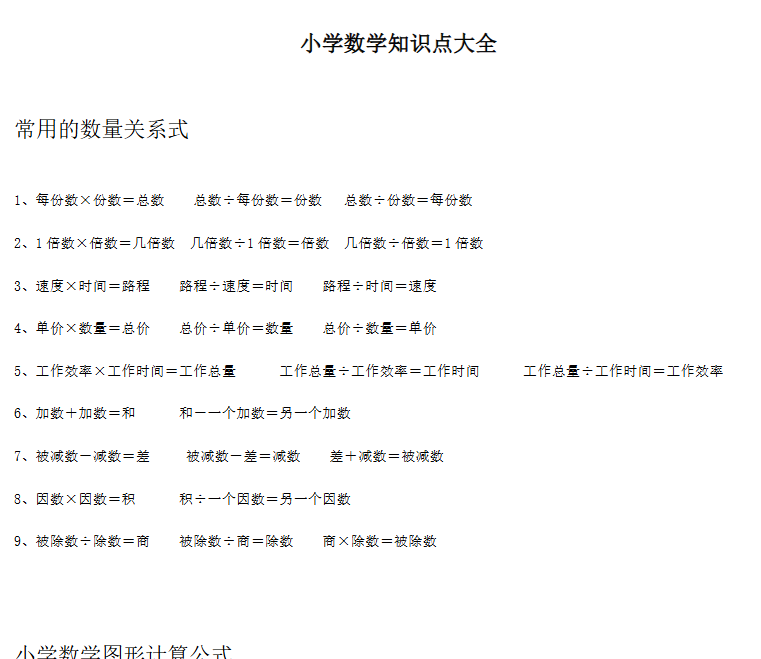

| 演员 | 早期经历 | 运气体现 | 成名转折 |

|---|---|---|---|

| 成龙 | 在罗维电影公司旗下,月收入3000元,参演多部男一号作品 nhưng vẫn chưa thành danh | 拥有极具票房号召力的喜剧天赋,但因机遇不成熟,无法获得足够曝光 | 因为体制机制调整,获得更多表演机会,最终凭借《醉拳》等作品成名 |

| 张译 | 多年默默无闻,拍摄多部作品仍缺乏关注 | 抓住关键角色机会,不断打磨演技,获得观众认可 | 通过《士兵突击》等作品爆红,成为实力派演员 |

运气在演员成名过程中扮演重要角色,但优秀的作品和扎实的演技仍是基础。成龙和张译的经历表明,即便天赋出众,也需要合适的机遇才能脱颖而出。

徐克与《蝶变》及香港电影新浪潮

香港电影新浪潮与其他地区的浪潮

徐克的商业嬗变

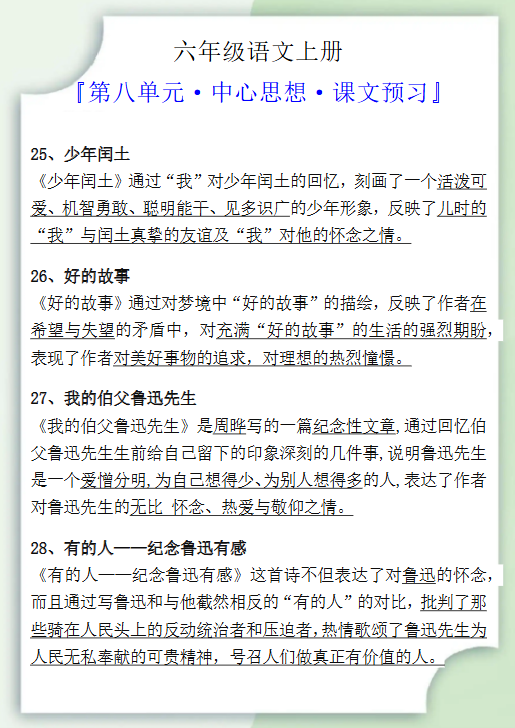

| 类型 | 细节 |

|---|---|

| 徐克成名作品 | – 《蝶变》(1979) |

| – 《醉拳》意外爆火,灵感源于庆功宴醉酒 chống nhau | |

| – 处女作市场惨败,但成为香港电影新浪潮开山之作 | |

| 香港电影新浪潮 | – 《跳灰》(1976):梁普智执导,但缺乏现象级影响力 |

| – 真正代表作品:许鞍华《投奔怒海》、方育平《美国心》等 | |

| – 徐克贡献:技术革新(如《蝶变》),但缺乏人文关怀 | |

| “混乱三部曲” | – 《地狱无门》(1980)+《第一类型危险》(1980):社会批判但风格混乱 |

| – 《蝶变》:武侠+悬疑科幻,技术领先但剧情失控 | |

| – 影评争议:技术突破但作品失败,思想性被高估 | |

| 法国电影新浪潮 | – 代表人物:特吕弗、戈达尔、夏布洛尔等 |

| – 核心思想:个人风格、存在主义哲学,强调“主观现实主义” | |

| – 影响力:扩散至全球,带动德国、意大利等国新浪潮 | |

| 香港与全球新浪潮对比 | – 法国新浪潮:知识分子风格,淡化商业性 |

| – 香港新浪潮:部分作品(如许鞍华)符合标准,徐克等技术化但缺乏人文关怀 | |

| 徐克后期商业转型 | – 《鬼马智多星》:成功转型鬼才导演,但与新艺城产生矛盾 |

(注意:严格基于原文,无总结、注释或提示语)

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END