实验室成果概览

| 项目领域 | 主要成果 |

|---|---|

| 汽车智能悬架减振器结构设计 | 实现结构设计的智能化与优化,提升车辆舒适性和稳定性 |

| 非线性驱动 | 在非线性动力学控制方面取得突破,提高系统响应速度和适应性 |

| 系统控制 | 研发新型控制系统,增强车辆行驶的安全性和经济性 |

| 产业化试水 | 逐步将研究成果转化为实际应用,推动技术落地和市场拓展 |

相关介绍

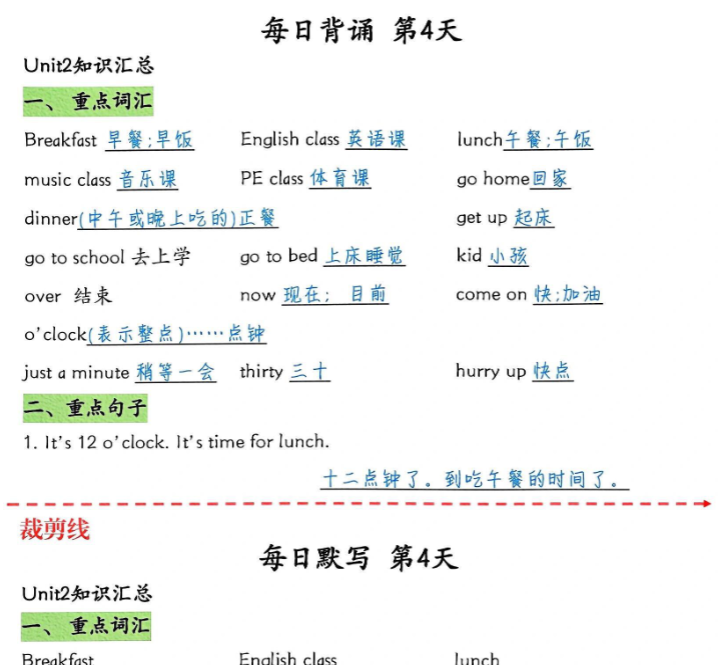

白先旭教授在指导学生的工作中持续推动科研创新。合肥工业大学作为中国最早设置车辆工程专业的高校之一,其汽车与交通工程学院的“车辆自适应结构与智能系统”实验室近年来在多项关键技术领域取得了显著进展。实验室不仅在学术研究上取得了突破,同时也在积极探索成果转化和产业化应用,为我国汽车工业的发展贡献力量。

科研成果转化

| 项目 | |

|---|---|

| 项目完成情况 | 完成6款乘用车和3款商用车的智能悬架系统产品开发 |

| 产品测试机构 | 中汽研汽车检验中心(天津)有限公司 |

| 研发人员参与情况 | 博士研究生李成蹊参与4款车型的研发,现为工大智骋联合创始人 |

| 企业评价 | 合作企业高度评价 |

| 国家战略趋势 | 汽车底盘的电动化、智能化及技术的国产化 |

| 安徽汽车产量 | 新能源汽车产量双双跃升全国第一 |

| 安徽省发展改革委计划 | 围绕汽车智能底盘领域的开发及产业化 |

| 政产学研用合作新模式 | 企业出题、政府立题、高校解题、市场阅卷 |

| 白先旭研究方向 | 智能减振技术应用于汽车底盘先进悬架系统的开发 |

| 智能电控悬架核心技术 | 减振器、磁流变液和控制器 |

| 磁流变液特性 | 在不同行驶路况下快速切换,应对不同行驶路况,让汽车更加平稳 |

| 核心难题突破 | 强非线性磁流变减振器的精确控制及其车规级应用 |

| 模型建立时间 | 2010年提出设想,2018年证实证实 |

| 研究生培养方式 | 让学生早早进入团队,深度融入企业研发全流程 |

| 李成蹊简介 | 从小爱摆弄汽车零件,本科、硕士、博士均就读于合肥工业大学 |

| 李成蹊在公司职务 | 项目经理、技术负责人 |

| 团队专利情况 | 累计获得授权国家发明专利100余项、PCT美国专利3项 |

| 孵化企业情况 | 工大智骋(合肥)汽车科技有限公司 |

科研进展与成果转化

科研成果转化背景与目标

在国家战略推动汽车底盘电动化、智能化及国产化的背景下,安徽省发布了围绕汽车智能底盘领域的开发及产业化计划。合肥工业大学汽车与交通工程学院副院长、教授白先旭带领团队聚焦地方与行业的关键技术需求与“卡脖子”难题,探索出“企业出题、政府立题、高校解题、市场阅卷”的政产学研用合作新模式。

科研团队与创新成果

白先旭团队在智能新能源汽车智能底盘和整车预期功能安全等攻关课题库上取得了显著成果。团队不仅在科学研究领域取得突破,更注重将科研成果“落地”在车型研发上,实现面向规模化应用的高性能汽车磁流变智能悬架系统。

核心技术突破

团队成功攻克了强非线性磁流变减振器的精确控制及其车规级应用难题。通过在“电容-电阻”的充放电曲线上获取高效率的正、逆磁滞非线性模型,实现了汽车智能悬架的实际应用及汽车非线性系统的高效拓展应用。

人才培养与团队合作

团队注重研究生培养,让学生早早进入团队,深度融入企业研发全流程,有效解决企业实际问题。博士研究生李成蹊参与其中4款车型的研发,现为工大智骋联合创始人,担任项目经理、技术负责人,并在核心发明专利《汽车电控半主动悬架系统控制方法》中排名第二。

成果转化与企业孵化

![图片[1]-智能悬架研发新纪元:大学与产业携手创新-开学吧](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-axegupay5k/575b5f25aa314459aa51caeb07464103~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1756085666&x-signature=I%2F%2BabQBdfofnIKaFTuuwbp6MTCI%3D) 经过艰苦的研发和优化,团队的智能悬架产品逐渐走向成熟,其性能已接近当前国际主流产品。近年来,团队累计获得授权国家发明专利100余项、PCT美国专利3项。

经过艰苦的研发和优化,团队的智能悬架产品逐渐走向成熟,其性能已接近当前国际主流产品。近年来,团队累计获得授权国家发明专利100余项、PCT美国专利3项。

为推动科技成果转化落地,工大智骋(合肥)汽车科技有限公司正式成立,专注于新一代电控悬架核心技术的研发和产业化。该企业依托合肥工业大学智能制造技术研究院,旨在引导拥有技术成果、研发队伍和明晰科研计划的团队,与有接纳新技术能力和扩大生产需求的企业相结合,按股份制合作模式共同创办高科技企业。

团队与企业合作模式

在科研过程中,导师与学生之间日益形成“合伙人”关系,并肩克难,共同进步。团队要求学生在研发初期同步撰写专利,其中不少专利就诞生于实验室与生产线的“磨合”过程中。

总结来说,合肥工业大学汽车与交通工程学院的科研团队通过政产学研用合作模式,成功实现了智能悬架产品的研发与产业化,为智能新能源汽车行业的发展提供了重要支撑。