1985年西南政法学院教材与教学情况

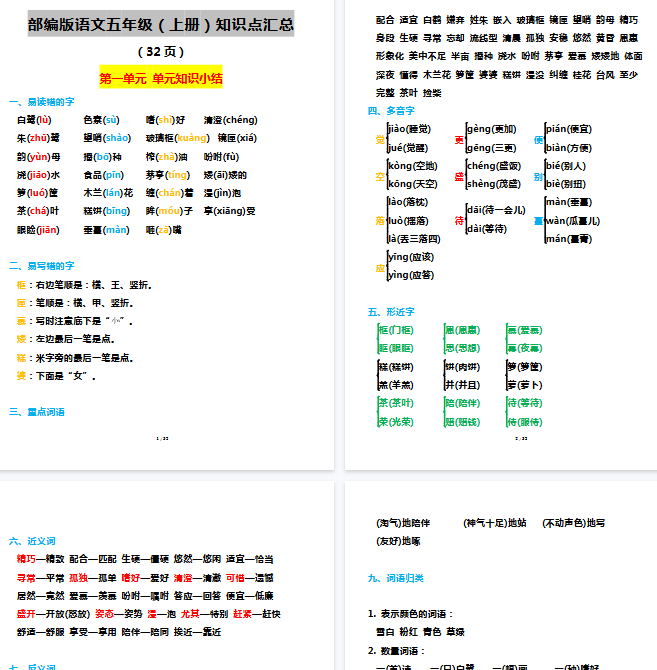

一、教材来源与特点

| 要素 | 说明 |

|---|---|

| 来源出处 | 光明日报 |

| 时间背景 | 1985年7月 |

| 作者情况 | 未满20周岁的大学毕业生 |

| 教材来源 | 西南政法学院本校老师自编,本校印刷厂自印 |

| 教材形式 | 以章节形式分本印发,未成书版本按章分发 |

| 教材书名格式 | “某某法原理” |

| 教学特点 | 课堂上强调法律滞后性,学生大量记笔记记录未立法 |

二、教育与教材概况

教材多采用”某某法原理”命名,因存在诸多待立法律,教师课堂常聚焦于立法缺失问题。学生需详细记录相关法律空白情况。

法学研究的求学之路

教育经历与学术发展

本文记录了作者从本科到博士后的学术成长历程,阐述了在多位名师指导下进行法学研究的心路历程。

:学术发展轨迹

| 阶段 | 主要经历 | 核心学术成果 | 师资指导 |

|---|---|---|---|

| 本科阶段 | 黎国智老师讲授”马克思主义法学经典研究” | 开始研读马恩经典著作,制作学术卡片,手抄重要段落 | 黎国智老师 |

| 硕士阶段 | 继续跟随黎国智老师学习 | 制作”人权””法权”等主题卡片,形成《马克思主义人权理论概要》书稿 | 黎国智老师 |

| 博士阶段 | 北京大学攻读博士学位 | 确定科技法与法律社会学研究方向,发表《美国电脑运用中的法律效应》等论文,参与国家级研究项目 | 赵震江、罗玉中、郑胜利老师 |

| 博士后阶段 | 武汉大学博士后流动站研究 | 完成博士后出站报告《马克思主义法律思想研究》 | 李龙教授 |

作者强调法学研究必须与时代相结合,贴近中国法治实践:

学术传承价值

在学术道路上,作者特别强调了师长的教诲:

法学研究的当代价值

对中国法治建设的贡献:

作者通过个人求学经历,展现了法学研究者知行合一的成长路径,强调学术研究应当围绕中国法治实践展开,体现马克思主义法律思想的当代价值。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END