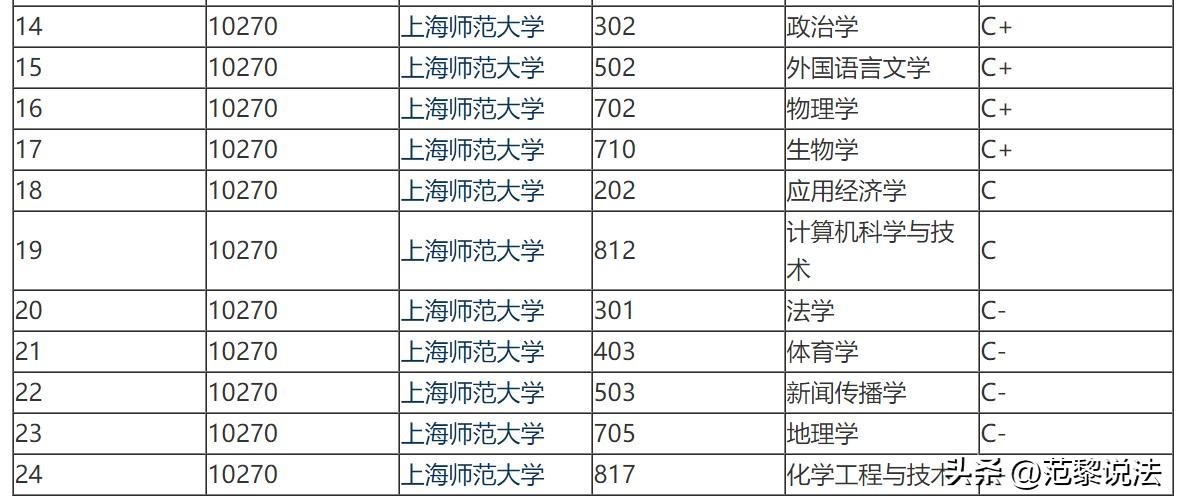

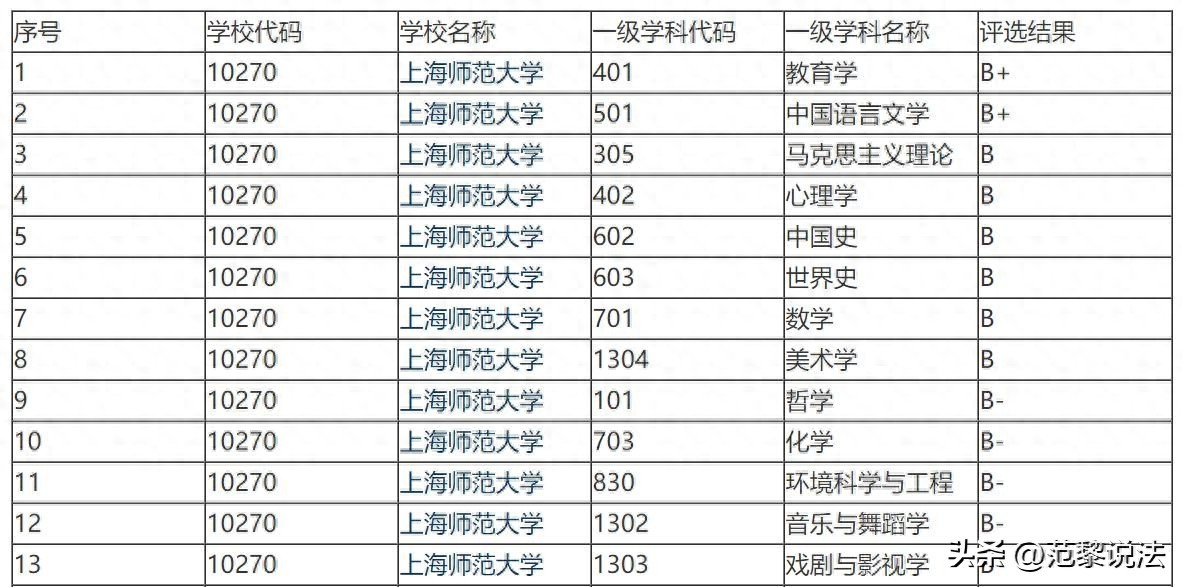

上海师范大学两轮双一流评选落选现象分析

一、核心问题概述

| 问题概述 |

具体表现 |

| 双一流评选结果 |

2022及2023年两轮评选中未入选 |

| 学校现状 |

学科评估部分指标超部分211院校,软科排名稳定在前105名 |

| 社会认知矛盾 |

本地教育系统中雇主认可度高,但全国范围内知名度不足 |

二、学校基本情况

| 评估维度 |

具体表现 |

| 教育资源 |

上海市属大学,本科招生规模约1.2万人 |

| 科研实力 |

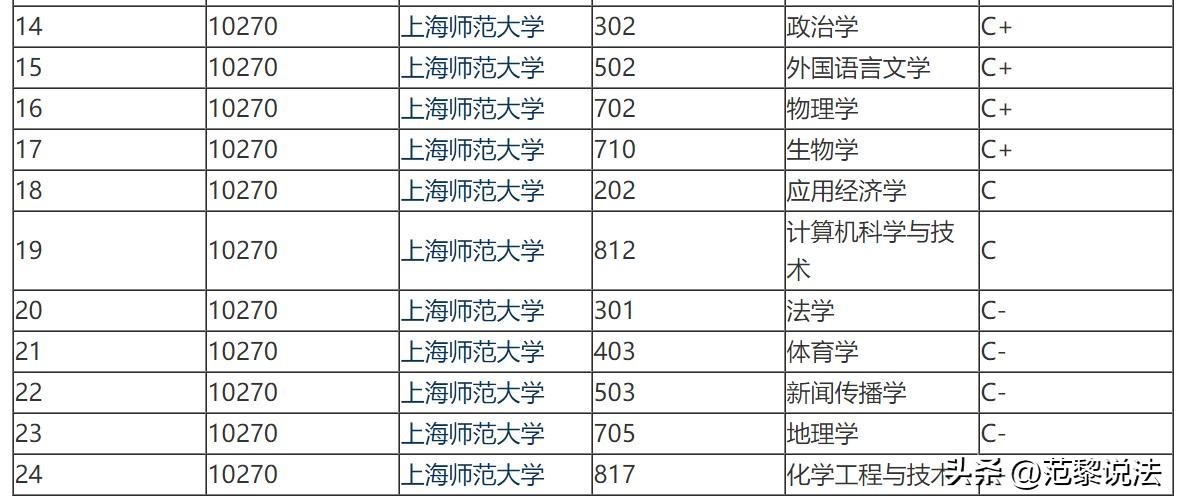

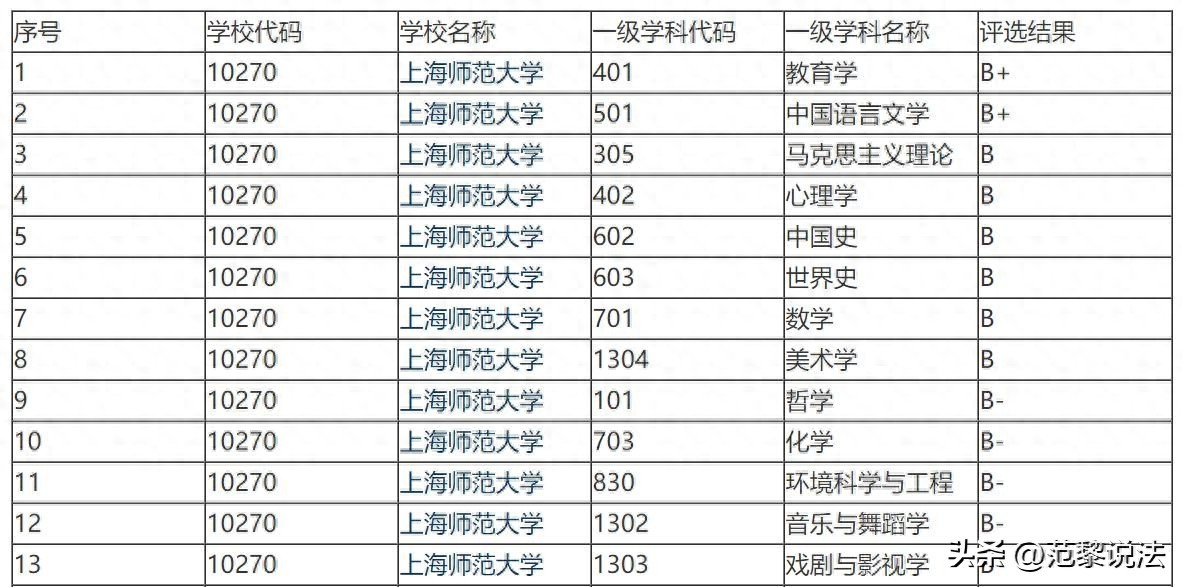

国家学科达4个,人文社科领域表现突出 |

| 地域限制 |

长期以上海市为主要服务区域 |

三、争议焦点分析

| 矛盾焦点 |

详细原因 |

| 地域竞争 |

上海市高校密集,同批次竞争激烈(如华东师大、复旦等) |

| 资源分配 |

本科招生比例高(约28%-30%),但顶尖科研经费相对分散 |

| 教育影响力 |

本地基础教育领域认可度高,但国际升学率中游 |

四、网友观点统计

| 代表性观点 |

具体表达 |

| 知名度悖论 |

“上海好大学太多,上师就是被’灯下黑’!” |

| 职业导向论 |

“本地中小学抢着要它的毕业生,放全国却没名气。” |

| 地域保护倾向 |

大量校友反映”本省保护严重”,上海高校未有效向全国输出品牌影响力 |

五、可能影响因素

| 影响因素 |

具体表现 |

| 双一流评选标准 |

基于ESI等国际指标,上海高校整体竞争力强 |

| 地域政治博弈 |

麓谷高校圈与综合性大学存在实际资源错配 |

| 应用型学科短板 |

传统文科占比较大,工程技术类学科较少 |

上海师范大学落选双一流背后的“隐形门槛”

| 门槛类型 |

具体表现 |

影响分析 |

| 科研至上滤镜 |

评价指标偏重理工科重大科研成果,忽视师范类“应用导向”特色 |

教育部文件强调“科研至上”,但师范类学科应用价值未被充分认可 |

| 地域资源马太效应 |

上海高校林立,上海师范大学特色被稀释,夹在华师、复旦、交大等强校之间 |

与北京首师大对比,上师未形成集中优势,师范与综合发展均非顶尖 |

| 规则差 |

学科评估看“家底”,双一流逼“爆点”,上师缺乏突破性项目 |

缺少“教育公平”“国家级教学成果特等奖”等标签,简历中不够突出 |

| 四非顶流困境 |

地方口碑与实力强,却始终跨不过评价体系偏向 |

像上师这样的高校普遍受困,地方认可度与国家级评价体系存在冲突 |

正文

也有人反驳:“双一流看的是科研硬实力,上师中文、教育学B+不假,但近五年有拿得出手的国家级成果吗?”还有人替它委屈:“培养的老师在上海口碑爆棚,难道非要发Nature才算本事?”觉得,上师落选双一流,根本不是“实力不够”,而是撞上了三个看不见的“隐形门槛”。

第一个门槛,是双一流骨子里的“科研至上”滤镜。教育部文件里写着“双一流建设要服务国家战略”,但这个“战略”更多指向理工科突破、重大科研成果。上师最强的教育学、中文,偏偏是“应用导向”——上海中小学里,上师毕业生占比超30%,很多区校长、特级教师都是校友。可评选时,没人问“培养了多少名师”,只看“拿了多少国家级科研项目”“发了多少顶刊论文”。就像用衡量科学家的尺子量老师,方向从一开始就偏了。

第二个门槛,是地域资源的“马太效应”。上海的好大学太多了:华师是985师范,复旦、交大的文科也强,上师夹在中间,特色反而被稀释。对比首师大——北京除了北师大,师范类就它独大,能集中资源搞科研,最终成了唯一非985/211的师范类双一流。上师呢?想在上海既做师范又搞综合,结果师范比不过华师,综合比不过同市的“双非兄弟”上海理工,两头都没做到顶尖,自然难被记住。

第三个门槛,是学科评估和双一流的“规则差”。学科评估看的是“家底厚不厚”,上师中文、教育学B+,说明基础扎实;但双一流看的是“有没有爆点”。近五年,上师有没有像北师大那样牵头“教育公平”国家级项目?有没有像首师大那样拿“国家级教学成果特等奖”?没有这些“突破性标签”,评选时就像在一堆优秀简历里,它的亮点不够扎眼。

我发现,上师的困境其实是很多“四非顶流”的缩影:它们在地方有口碑、有实力,却因为评价体系的偏向,始终跨不过那道坎。但换个角度想,上师在上海中小学的认可度、毕业生的就业质量,难道不算另一种“成功”?培养好老师和发顶级论文,哪个更该算大学实力?来评论区聊聊~